Os últimos livros de Philip Roth falam da morte, ou melhor, o que ela diz aos que permanecem vivos ou aos que dela se aproximam: Everyman (2006, ainda sem edição portuguesa) e «O Animal Moribundo» (The Dying Animal, 2001/D.Quixote, 2006). Melhor que outros, os que se abeiram desse precipício sabem falar, e bem, de outras coisas como o amor: As pessoas pensam que ao amar se tornam inteiras, completas? A união platónica das almas? Eu não penso assim. Penso que estamos inteiros antes de começarmos. E o amor fractura-nos. Estás inteiro e depois estás fracturado, aberto (O Animal Moribundo, pg.86).

Etiquetas

- literatura (3)

- som (3)

Abra de alguma lucidez audível / o que nem sabe-se por palavras nem / na música caminha, nem o silêncio anuncia-o [...] (J.O.Travanca Rego)

29 dezembro, 2006

19 dezembro, 2006

18 dezembro, 2006

Os Fragmentos do Mundo

Ouve-se sempre a Distância numa Voz

Rui Nunes

Relógio d’Água Editores, 2006

Toco uma cara e a pessoa é só o pedaço que toco, toco uma parede e a parede é só o pedaço que toco, é um mundo aos pedaços. (pg.124)

A literatura tem na sua natureza a capacidade de, com uma frase, poder soltar o mundo que até então esteve encoberto pela sombra que o dia projecta na nossa vida. A obra que Rui Nunes tem vindo a construir desde o final da década de 60 (Margens, 1968), projecta sobre os nossos dias não apenas a visibilidade da condição humana neste fim do moderno (a tragédia, a ironia, a errância e a doença) mas a substância que constitui um novo homem: o fragmento como categoria estética. Não apenas o fragmento narrativo que foi sólida construção nas artes após a Primeira Guerra Mundial, mas também o fragmento que os sentidos, sobretudo a visão e a audição, cedem à nossa memória, reprogramada agora para aniquilar a imagem do que foi noutros tempos o desperdício do tempo, o prazer e o ócio.

Tudo o que nos rodeia se dá aos sentidos, «tudo se dá a ver, a ouvir, a paisagem está cheia de ruído» (pg.8). Se nos livros anteriores de Rui Nunes a visão era hegemónica, conduzindo a narrativa pela microscopia e na obsessão em descobrir os pedaços de mundo que, implicitamente, nos constituem, em «Ouve-se Sempre a Distância numa Voz» a audição ganha especial relevo, participando da formação da prosa do mundo, rivalizando com a visão na melhor imagem da degradação do núcleo íntimo, familiar, e por fim da geografia.

Esta degradação não pode ser entendida em paralelo com uma tábua de valores éticos ou morais consentida secularmente pelo Ocidente, mas pelo que na aniquilação desse quadro normativo é uma passagem para um novo ethos: um homem avistando-se no fim de si, como se numa estação se visse, vendo a debandada de todos os homens para outros lugares, outras geografias, sobretudo afectivas. E depois é preciso que o narrador se coloque num sítio central, donde possa avistar o passado e o futuro em (des)construção. Nesse sítio há já falta de palavras para descrever não apenas a paisagem mas todas as relações, não se entendendo relevo qualitativo e moral entre o dejecto e o proveito; entre o ódio e o amor: «isto, isto: eis o nome que sei dar às coisas». Apenas a natureza permanece em descrição, evocativa, não de um tempo humano que se perdeu, mas de uma terra que vive e anima os sentidos. Na obra de Rui Nunes não estamos perante a descrição do deserto-lugar. Há o sol e a água que faz crescer no interior do seu texto o alimento e os frutos, e com eles toda a memória com cheiros e tudo. Como se para descrevermos a morte de Abel por Caim não esquecêssemos de dar conta do trabalho e dos dias, dos regatos de água fresca, do ruído dos animais selvagens, da construção de uma vida, vidas, para além de Abel.

Na narrativa deste autor parece haver sempre uma luz ruidosa e optimista, uma vontade: vou dar conta da morte, da doença e da degeneração, mas por outro lado, vou dar conta da paisagem, onde tudo ocorre, imutável, ineficaz para parar a corrupção, altiva e distante como se viesse de um tempo longínquo e estivesse agora junto ao homem, de passagem, não se importando com o que pode vir a acontecer-lhe. Claro que não basta avistar e descrever este passado, não basta ser o sujeito de uma história, é preciso ser também um sujeito adâmico, que expulso do paraíso, vê o seu dia, todos os dias futuros, serem reconduzidos à dor e ao choro.

Aqui, «cada nome leva em si uns lábios como a sua vida: às vezes decresce e torna-se segredo, uma confissão, outras vezes desdobra-se e enche a vereda, as silvas, as fragas, os arados, os passos; às vezes pára na árvore e a árvore estremece, outras vezes pára no voo e torna-o vertiginoso; às vezes é seta, bala, o vento refulgente, as estátuas de sal, outras vezes debruça-se para mim e abre-se na face que não suspeitei amar.» (pg.11).

O lugar onde o autor instala as personagens, esse lugar charneira, central e adutor, não é o lugar do farol que na escarpa avisa os navegantes. Não, é um lugar em deserto, ele-mesmo em construção, como todos os minúsculos lugares do deserto. De um dia para o outro, de uma noite para o dia, o deserto é outro. Quando se cartografa esses lugares, varrendo o passado e expectando o futuro, esse mapa fica a pertencer ao limite árido: no dia seguinte há sempre um novo traçado para o deserto, novas orientações.

Não tem este texto, e possivelmente toda a obra de Rui Nunes, a perspectiva moderna do romance, ie, de ler uma época e representá-la. Esta noção romanesca perdeu-se há muito (embora alguns insistam nesse desígnio), «a dimensão do tempo foi reduzida a pedaços, não podemos viver ou pensar senão bocados do tempo que se afastam cada um deles ao longo da sua trajectória e de súbito desaparecem. A continuidade do tempo já só podemos encontrá-la nos romances da época em que o tempo já não se mostrava parado mas ainda não aparecia como em explosão, uma época que durou mais ou menos cem anos, e depois acabou» (Ítalo Calvino, Se numa Noite de Inverno um Viajante). É, portanto, de um lugar pobre e nu que se fala; um lugar de transumância que vive do dia e de uma língua, em degradação progressiva, que faz um esforço para se transumanar, tornar vivo e humano por fora o que por dentro parece já ter sucumbido ao tempo e ao seu fazer-se.

Mas voltemos à paisagem, ao ruído que fazem as folhas a caírem; ao ruído que todas as imagens trazem para dentro desta história, desde o alto céu ao rés do chão. «Tudo se torna som», mesmo a rola morta pelo caçador cuja morte «vai de tronco em tronco, até à esteva que em baixo parece retardá-la, ou recolhê-la num instante, para depois a deixar cair no chão» (pg.15). Todo o universo é sonoro e por isso é «bom escolher uma das folhas e segui-la na sua queda, a leveza do som quando toca o pedrisco, o silêncio que esse som depõe no chão, num emaranhado de luz, é o som da luz» (pg.23). É o som possível de um reflexo esquecido na visão.

É preciso fazer as palavras dizerem esse som, mesmo o da morte a cair, ou da paisagem contaminada. Há nesta narrativa uma necessidade visceral: de não deixar fendas abertas ao imprevisto, porque isso é dor; não deixar que o vazio na linguagem irrompa e destroce o mundo; não deixar que o silêncio, que é quase sempre solidão, atinja a superfície das palavras, que o mesmo é dizer da paisagem, e nos sufoque: «o silêncio é uma sufocação» (pg.32). E desta necessidade é feito o lugar, um lugar de invocação das relações humanas, dos seus trágicos destinos. É preciso invocar, da infância à velhice, o que a vida contemporânea não consente ou não quer incorporar no que é, em todos os nós, o rastro dos nossos dias, feitos, sobretudo, de restos, do que ficou por fazer. No palco que é este livro, os sons lutam continuamente contra o envelhecimento das imagens. É preciso que a voz se ouça: a «voz esconde sempre o seu passado» (pg.51). E por isso as personagens confundem-se, ganham vidas e afectos de outros, para que não pereçam no silêncio de que é feito a sua individualidade, o ímpar.

Como o amor também a vingança precisa do outro, para que o existir seja também estar vivo (subtítulos: famílias e vingança) e para se morrer. Não é preciso acreditar no amor, em deus, na vida ou na morte, é preciso, sim, acreditar no nome, que é uma palavra para soletrar, escrever e nela nos perdermos. Tudo é descrição. Do lugar donde esta narração se projecta não há tempo para se fundarem essas palavras, não há lentura nessa exígua geografia, apenas um corpo «esquecido pela sua história» que se restringe ao que vê e ouve. Não porque não conheçam as personagens a semântica dessas palavras, mas porque doem no corpo da sua história. Todos eles, mulheres e homens, que da infância em recordação caminham pelas bermas das estradas, pelos silvados, pelas ruínas de um casario que em tempos foi abrigo de famílias, já não querem ser outros. Desejam ser apenas a falha. Ninguém lhes pode tirar este desejo: desejam ser a falha que as palavras afastam, como um instrumento cirúrgico que separa as margens da ferida ou do corte para se ver o tecido ou o órgão. Querem falar alto, insultar, repisar com palavras os mesmos sentimentos, não para aproximar mas para afastar, pois todos eles têm medo. Entre as palavras brutais e sementes, eles preferem as brutais, pois estas são pobres, repousam no limiar da sua própria sobrevivência, prontas a fragmentarem-se. Nada de diálogos, pois as «palavras passam de um corpo a outro, de uma boca a outra, e transformam o novo corpo no mesmo corpo e a boca na mesma boca, ou seja, no seu corpo e na sua boca» (pg.103). Estas palavras que unem a comunidade, e o seu desígnio, reaparecem por vezes, noutra boca, noutro corpo, trazendo por trás o gesto distinto da morte. Da nossa morte. É isso que sentimos em Auschwitz ou no discurso de um ditador. Ao humano nada mais resta do que retirar as palavras ao poder ou retirar-lhes poder, dar-lhes um uso distinto. «O que eu quero é perder as palavras, desorientá-las, destruí-las, desentendê-las, para recomeçar com uma palavra que inicie a sua história nos meus lábios (…) o que eu quero é acabar com as palavras de todo o poder, porque o poder fala sempre da mesma maneira, nele as palavras têm sempre o mesmo som» (pg.103). O que estas personagens desejam é que o outro continue a ofender, que não haja nelas nenhum sinal de apaziguamento, pois elas sabem que a paz nas palavras trazem sempre o silêncio e o medo. Uma palavra na ruína, após Babel, é o que procuram. Uma palavra recolhida na sua original pobreza numa casa abandonada e numa terra vazia.

Assim chegámos a este século. E não havendo já desenho da intimidade, perdida a noção de lar, só o que de longe vem, uma voz, que é sobretudo ruído, nos traz a distância, a ilusão e o desejo, e a população daqueles que ainda pertencem à comunidade dos vivos: que choram, bebem, morrem mas também amam e fabricam as suas casas com esta substância. Não podemos viver sem eles: eles são os nossos extraterrestres, uma espécie de salvação para a nossa solidão.

Rui Nunes

Relógio d’Água Editores, 2006

Toco uma cara e a pessoa é só o pedaço que toco, toco uma parede e a parede é só o pedaço que toco, é um mundo aos pedaços. (pg.124)

A literatura tem na sua natureza a capacidade de, com uma frase, poder soltar o mundo que até então esteve encoberto pela sombra que o dia projecta na nossa vida. A obra que Rui Nunes tem vindo a construir desde o final da década de 60 (Margens, 1968), projecta sobre os nossos dias não apenas a visibilidade da condição humana neste fim do moderno (a tragédia, a ironia, a errância e a doença) mas a substância que constitui um novo homem: o fragmento como categoria estética. Não apenas o fragmento narrativo que foi sólida construção nas artes após a Primeira Guerra Mundial, mas também o fragmento que os sentidos, sobretudo a visão e a audição, cedem à nossa memória, reprogramada agora para aniquilar a imagem do que foi noutros tempos o desperdício do tempo, o prazer e o ócio.

Tudo o que nos rodeia se dá aos sentidos, «tudo se dá a ver, a ouvir, a paisagem está cheia de ruído» (pg.8). Se nos livros anteriores de Rui Nunes a visão era hegemónica, conduzindo a narrativa pela microscopia e na obsessão em descobrir os pedaços de mundo que, implicitamente, nos constituem, em «Ouve-se Sempre a Distância numa Voz» a audição ganha especial relevo, participando da formação da prosa do mundo, rivalizando com a visão na melhor imagem da degradação do núcleo íntimo, familiar, e por fim da geografia.

Esta degradação não pode ser entendida em paralelo com uma tábua de valores éticos ou morais consentida secularmente pelo Ocidente, mas pelo que na aniquilação desse quadro normativo é uma passagem para um novo ethos: um homem avistando-se no fim de si, como se numa estação se visse, vendo a debandada de todos os homens para outros lugares, outras geografias, sobretudo afectivas. E depois é preciso que o narrador se coloque num sítio central, donde possa avistar o passado e o futuro em (des)construção. Nesse sítio há já falta de palavras para descrever não apenas a paisagem mas todas as relações, não se entendendo relevo qualitativo e moral entre o dejecto e o proveito; entre o ódio e o amor: «isto, isto: eis o nome que sei dar às coisas». Apenas a natureza permanece em descrição, evocativa, não de um tempo humano que se perdeu, mas de uma terra que vive e anima os sentidos. Na obra de Rui Nunes não estamos perante a descrição do deserto-lugar. Há o sol e a água que faz crescer no interior do seu texto o alimento e os frutos, e com eles toda a memória com cheiros e tudo. Como se para descrevermos a morte de Abel por Caim não esquecêssemos de dar conta do trabalho e dos dias, dos regatos de água fresca, do ruído dos animais selvagens, da construção de uma vida, vidas, para além de Abel.

Na narrativa deste autor parece haver sempre uma luz ruidosa e optimista, uma vontade: vou dar conta da morte, da doença e da degeneração, mas por outro lado, vou dar conta da paisagem, onde tudo ocorre, imutável, ineficaz para parar a corrupção, altiva e distante como se viesse de um tempo longínquo e estivesse agora junto ao homem, de passagem, não se importando com o que pode vir a acontecer-lhe. Claro que não basta avistar e descrever este passado, não basta ser o sujeito de uma história, é preciso ser também um sujeito adâmico, que expulso do paraíso, vê o seu dia, todos os dias futuros, serem reconduzidos à dor e ao choro.

Aqui, «cada nome leva em si uns lábios como a sua vida: às vezes decresce e torna-se segredo, uma confissão, outras vezes desdobra-se e enche a vereda, as silvas, as fragas, os arados, os passos; às vezes pára na árvore e a árvore estremece, outras vezes pára no voo e torna-o vertiginoso; às vezes é seta, bala, o vento refulgente, as estátuas de sal, outras vezes debruça-se para mim e abre-se na face que não suspeitei amar.» (pg.11).

O lugar onde o autor instala as personagens, esse lugar charneira, central e adutor, não é o lugar do farol que na escarpa avisa os navegantes. Não, é um lugar em deserto, ele-mesmo em construção, como todos os minúsculos lugares do deserto. De um dia para o outro, de uma noite para o dia, o deserto é outro. Quando se cartografa esses lugares, varrendo o passado e expectando o futuro, esse mapa fica a pertencer ao limite árido: no dia seguinte há sempre um novo traçado para o deserto, novas orientações.

Não tem este texto, e possivelmente toda a obra de Rui Nunes, a perspectiva moderna do romance, ie, de ler uma época e representá-la. Esta noção romanesca perdeu-se há muito (embora alguns insistam nesse desígnio), «a dimensão do tempo foi reduzida a pedaços, não podemos viver ou pensar senão bocados do tempo que se afastam cada um deles ao longo da sua trajectória e de súbito desaparecem. A continuidade do tempo já só podemos encontrá-la nos romances da época em que o tempo já não se mostrava parado mas ainda não aparecia como em explosão, uma época que durou mais ou menos cem anos, e depois acabou» (Ítalo Calvino, Se numa Noite de Inverno um Viajante). É, portanto, de um lugar pobre e nu que se fala; um lugar de transumância que vive do dia e de uma língua, em degradação progressiva, que faz um esforço para se transumanar, tornar vivo e humano por fora o que por dentro parece já ter sucumbido ao tempo e ao seu fazer-se.

Mas voltemos à paisagem, ao ruído que fazem as folhas a caírem; ao ruído que todas as imagens trazem para dentro desta história, desde o alto céu ao rés do chão. «Tudo se torna som», mesmo a rola morta pelo caçador cuja morte «vai de tronco em tronco, até à esteva que em baixo parece retardá-la, ou recolhê-la num instante, para depois a deixar cair no chão» (pg.15). Todo o universo é sonoro e por isso é «bom escolher uma das folhas e segui-la na sua queda, a leveza do som quando toca o pedrisco, o silêncio que esse som depõe no chão, num emaranhado de luz, é o som da luz» (pg.23). É o som possível de um reflexo esquecido na visão.

É preciso fazer as palavras dizerem esse som, mesmo o da morte a cair, ou da paisagem contaminada. Há nesta narrativa uma necessidade visceral: de não deixar fendas abertas ao imprevisto, porque isso é dor; não deixar que o vazio na linguagem irrompa e destroce o mundo; não deixar que o silêncio, que é quase sempre solidão, atinja a superfície das palavras, que o mesmo é dizer da paisagem, e nos sufoque: «o silêncio é uma sufocação» (pg.32). E desta necessidade é feito o lugar, um lugar de invocação das relações humanas, dos seus trágicos destinos. É preciso invocar, da infância à velhice, o que a vida contemporânea não consente ou não quer incorporar no que é, em todos os nós, o rastro dos nossos dias, feitos, sobretudo, de restos, do que ficou por fazer. No palco que é este livro, os sons lutam continuamente contra o envelhecimento das imagens. É preciso que a voz se ouça: a «voz esconde sempre o seu passado» (pg.51). E por isso as personagens confundem-se, ganham vidas e afectos de outros, para que não pereçam no silêncio de que é feito a sua individualidade, o ímpar.

Como o amor também a vingança precisa do outro, para que o existir seja também estar vivo (subtítulos: famílias e vingança) e para se morrer. Não é preciso acreditar no amor, em deus, na vida ou na morte, é preciso, sim, acreditar no nome, que é uma palavra para soletrar, escrever e nela nos perdermos. Tudo é descrição. Do lugar donde esta narração se projecta não há tempo para se fundarem essas palavras, não há lentura nessa exígua geografia, apenas um corpo «esquecido pela sua história» que se restringe ao que vê e ouve. Não porque não conheçam as personagens a semântica dessas palavras, mas porque doem no corpo da sua história. Todos eles, mulheres e homens, que da infância em recordação caminham pelas bermas das estradas, pelos silvados, pelas ruínas de um casario que em tempos foi abrigo de famílias, já não querem ser outros. Desejam ser apenas a falha. Ninguém lhes pode tirar este desejo: desejam ser a falha que as palavras afastam, como um instrumento cirúrgico que separa as margens da ferida ou do corte para se ver o tecido ou o órgão. Querem falar alto, insultar, repisar com palavras os mesmos sentimentos, não para aproximar mas para afastar, pois todos eles têm medo. Entre as palavras brutais e sementes, eles preferem as brutais, pois estas são pobres, repousam no limiar da sua própria sobrevivência, prontas a fragmentarem-se. Nada de diálogos, pois as «palavras passam de um corpo a outro, de uma boca a outra, e transformam o novo corpo no mesmo corpo e a boca na mesma boca, ou seja, no seu corpo e na sua boca» (pg.103). Estas palavras que unem a comunidade, e o seu desígnio, reaparecem por vezes, noutra boca, noutro corpo, trazendo por trás o gesto distinto da morte. Da nossa morte. É isso que sentimos em Auschwitz ou no discurso de um ditador. Ao humano nada mais resta do que retirar as palavras ao poder ou retirar-lhes poder, dar-lhes um uso distinto. «O que eu quero é perder as palavras, desorientá-las, destruí-las, desentendê-las, para recomeçar com uma palavra que inicie a sua história nos meus lábios (…) o que eu quero é acabar com as palavras de todo o poder, porque o poder fala sempre da mesma maneira, nele as palavras têm sempre o mesmo som» (pg.103). O que estas personagens desejam é que o outro continue a ofender, que não haja nelas nenhum sinal de apaziguamento, pois elas sabem que a paz nas palavras trazem sempre o silêncio e o medo. Uma palavra na ruína, após Babel, é o que procuram. Uma palavra recolhida na sua original pobreza numa casa abandonada e numa terra vazia.

Assim chegámos a este século. E não havendo já desenho da intimidade, perdida a noção de lar, só o que de longe vem, uma voz, que é sobretudo ruído, nos traz a distância, a ilusão e o desejo, e a população daqueles que ainda pertencem à comunidade dos vivos: que choram, bebem, morrem mas também amam e fabricam as suas casas com esta substância. Não podemos viver sem eles: eles são os nossos extraterrestres, uma espécie de salvação para a nossa solidão.

15 dezembro, 2006

Sobre «Profanações» de Agamben

PROFANAÇÕES

Giorgio Agamben

Livros Cotovia, 2006

(Georges Seurat -Models)

Há neste livro um ensaio Elogio da Profanação que escrito à luz de alguns conceitos operativos que o filósofo italiano retraça desde a teologia, passando por Walter Benjamin, ilumina o tempo em que vivemos. O primeiro conceito é o de profanação, que era na origem a acção de restituir ao uso humano o que era do domínio do religioso e que se opõe, etimologicamente, a consagrar (exemplo: a consagração das hóstias que vão ser usadas na missa). Ainda agora a consagração e a profanação é uma separação, sendo a primeira, na origem, o sacrifício bem inventariado nos livros da antropologia e arqueologia humana. Na verdade, o sentido de profanação esteve desde sempre unido à religião, a uma acção de desacralização, e é por esta via que Agamben nos conduz até ao termo religio, não entendido como «aquilo que liga e une o humano e o divino» (religare), mas a atitude de distanciamento que deve sempre marcar a relação com deus (relegare). Então, o termo Religio não significa aqui o que une o humano à entidade divina, mas «o que zela por mantê-los distintos». Nada disto tem a ver com secularização que deve ser entendida como uma deslocação de funções e acções. Ao contrário da secularização, a profanação implicava em manter intacto o poder, desviando o espectro daquilo que é profanado, restituindo-o «ao uso», mesmo o próprio espaço que estava destinado a outro modelo.

Com o cristianismo e o sacrifício (redentor) iniciático, a acção sacrificial deixou de fazer a «repartição do uso entre os humanos e o divino». Com o sacrifício de um deus pelos homens, aquilo que era do divino entrou em colapso no moderno, imergindo no do domínio humano e posicionando o homem no limite, no precipício, «prestes a trespassar o divino». E é aqui que nasce, no entender de Agamben (e seguindo Benjamin no seu ensaio O Capitalismo como Religião), uma nova religião, o Capitalismo, que é, «essencialmente um fenómeno religioso» que se desenvolveu, sobre membros que são o uso e a religião, a partir do Cristianismo e se constitui como uma nova religião da modernidade. São-lhe atribuídas três qualidades: primeira, «é uma religião de culto», mais que todas as outras existentes; segundo, não há separação entre o sagrado e o profano, entre o lúdico e o trabalho, tudo é trabalho e este é o culto; terceiro, o culto desta religião não pretende uma aproximação ao sagrado, a uma expiação mas é a própria culpa, uma consciência em culpa que deseja ser universal e, no fim, «enredar o próprio Deus nessa culpa». A morte de deus celebrada tem como motivo a sua deslocação para o interior do destino humano e da sua condição. E se atendermos que vivemos desde esta «descoberta» no desespero, e não sendo possível o uso da palavra esperança (visível em muitos slogans sistemáticos), nem do jogo redentor do tempo, o que a religião Capitalista visa não é «a transformação do mundo, mas a sua destruição». Pode ser que esta destruição visada seja apenas uma passagem, não o sabemos, nem interessa ao tema. Mas revemos nesta qualificação as profecias de Marx, Freud e Nietzsche (o ethos do super-homem), bem como a opinião crítica do Novo Ocidente, nascido do desgaste religioso. Realizando a separação extrema, que o mesmo é dizer, realizando a separação do único, o profano coincide, também em vazio, com o consagrado. Tudo o que o homem é, faz e pode perdurar, incluindo o próprio corpo, é dividido não sendo mais possível o uso. É então criada a divisão do consumo em espectáculo que, como bem viram alguns Situacionistas, não são mais do que as duas faces da mesma moeda: o impossível acto do uso que não é mais do que o impossível presente. Somos memória e expectativa, passado e futuro e por todas as aldeias, vilas e cidades do globo isto é visível, quando em frases publicitárias os lugares, e neles as populações, se resumem a uma frase começada por «o museu da…». Ora, o museu é a «impossibilidade» de usar. Na verdade, quando geografias inteiras querem ser declaradas património mundial, querem ser declaradas Museu. Progressivamente, «as potências espirituais que definiam a vida dos homens – a arte, a religião, a filosofia, a ideia de natureza, a política, até – retiraram-se para o Museu», e isto só significa trocar o valor de uso pelo valor de exposição (conceito usado por Benjamin no seu célebre ensaio, A Obra de Arte na Era da sua Reprodutibilidade Técnica), e este valor torna impossível a habitação. O museu é na religião Capitalista o que era noutras a Igreja ou o Templo, e as hordas que aí afluem já não são peregrinos mas turistas («a primeira indústria do mundo»). «Museu não significa aqui um lugar ou um espaço físico determinado, mas a dimensão separada para a qual se transfere aquilo que, em tempos, era sentido como verdadeiro e decisivo e, agora, já não o é».

Profanar o improfanável «é a missão política da próxima geração».

Giorgio Agamben

Livros Cotovia, 2006

(Georges Seurat -Models)

Há neste livro um ensaio Elogio da Profanação que escrito à luz de alguns conceitos operativos que o filósofo italiano retraça desde a teologia, passando por Walter Benjamin, ilumina o tempo em que vivemos. O primeiro conceito é o de profanação, que era na origem a acção de restituir ao uso humano o que era do domínio do religioso e que se opõe, etimologicamente, a consagrar (exemplo: a consagração das hóstias que vão ser usadas na missa). Ainda agora a consagração e a profanação é uma separação, sendo a primeira, na origem, o sacrifício bem inventariado nos livros da antropologia e arqueologia humana. Na verdade, o sentido de profanação esteve desde sempre unido à religião, a uma acção de desacralização, e é por esta via que Agamben nos conduz até ao termo religio, não entendido como «aquilo que liga e une o humano e o divino» (religare), mas a atitude de distanciamento que deve sempre marcar a relação com deus (relegare). Então, o termo Religio não significa aqui o que une o humano à entidade divina, mas «o que zela por mantê-los distintos». Nada disto tem a ver com secularização que deve ser entendida como uma deslocação de funções e acções. Ao contrário da secularização, a profanação implicava em manter intacto o poder, desviando o espectro daquilo que é profanado, restituindo-o «ao uso», mesmo o próprio espaço que estava destinado a outro modelo.

Com o cristianismo e o sacrifício (redentor) iniciático, a acção sacrificial deixou de fazer a «repartição do uso entre os humanos e o divino». Com o sacrifício de um deus pelos homens, aquilo que era do divino entrou em colapso no moderno, imergindo no do domínio humano e posicionando o homem no limite, no precipício, «prestes a trespassar o divino». E é aqui que nasce, no entender de Agamben (e seguindo Benjamin no seu ensaio O Capitalismo como Religião), uma nova religião, o Capitalismo, que é, «essencialmente um fenómeno religioso» que se desenvolveu, sobre membros que são o uso e a religião, a partir do Cristianismo e se constitui como uma nova religião da modernidade. São-lhe atribuídas três qualidades: primeira, «é uma religião de culto», mais que todas as outras existentes; segundo, não há separação entre o sagrado e o profano, entre o lúdico e o trabalho, tudo é trabalho e este é o culto; terceiro, o culto desta religião não pretende uma aproximação ao sagrado, a uma expiação mas é a própria culpa, uma consciência em culpa que deseja ser universal e, no fim, «enredar o próprio Deus nessa culpa». A morte de deus celebrada tem como motivo a sua deslocação para o interior do destino humano e da sua condição. E se atendermos que vivemos desde esta «descoberta» no desespero, e não sendo possível o uso da palavra esperança (visível em muitos slogans sistemáticos), nem do jogo redentor do tempo, o que a religião Capitalista visa não é «a transformação do mundo, mas a sua destruição». Pode ser que esta destruição visada seja apenas uma passagem, não o sabemos, nem interessa ao tema. Mas revemos nesta qualificação as profecias de Marx, Freud e Nietzsche (o ethos do super-homem), bem como a opinião crítica do Novo Ocidente, nascido do desgaste religioso. Realizando a separação extrema, que o mesmo é dizer, realizando a separação do único, o profano coincide, também em vazio, com o consagrado. Tudo o que o homem é, faz e pode perdurar, incluindo o próprio corpo, é dividido não sendo mais possível o uso. É então criada a divisão do consumo em espectáculo que, como bem viram alguns Situacionistas, não são mais do que as duas faces da mesma moeda: o impossível acto do uso que não é mais do que o impossível presente. Somos memória e expectativa, passado e futuro e por todas as aldeias, vilas e cidades do globo isto é visível, quando em frases publicitárias os lugares, e neles as populações, se resumem a uma frase começada por «o museu da…». Ora, o museu é a «impossibilidade» de usar. Na verdade, quando geografias inteiras querem ser declaradas património mundial, querem ser declaradas Museu. Progressivamente, «as potências espirituais que definiam a vida dos homens – a arte, a religião, a filosofia, a ideia de natureza, a política, até – retiraram-se para o Museu», e isto só significa trocar o valor de uso pelo valor de exposição (conceito usado por Benjamin no seu célebre ensaio, A Obra de Arte na Era da sua Reprodutibilidade Técnica), e este valor torna impossível a habitação. O museu é na religião Capitalista o que era noutras a Igreja ou o Templo, e as hordas que aí afluem já não são peregrinos mas turistas («a primeira indústria do mundo»). «Museu não significa aqui um lugar ou um espaço físico determinado, mas a dimensão separada para a qual se transfere aquilo que, em tempos, era sentido como verdadeiro e decisivo e, agora, já não o é».

Profanar o improfanável «é a missão política da próxima geração».

08 dezembro, 2006

À minha filha Francisca, onde quer que esteja

Esteve comigo. Dei-lhe a mão. Tirei-lhe os piolhos mortos que apanhou na escola. Apenas quando dormia. O cabelo sempre ensopado na almofada. Voltava-se e eu continuava. Como se tivesse um trabalho a cumprir. Depois ia dormir. Acordava-nos com medo do mundo. Chorava desde que nasceu. Sempre teve medo do mundo. Depois despediu-se de nós. Sem mim. Um resto. Uma palavra. Uma loucura persistente. Um navio que caminha ainda agora às avessa. Vivo desde então ao rés do chão.

O problema do plágio e da cópia

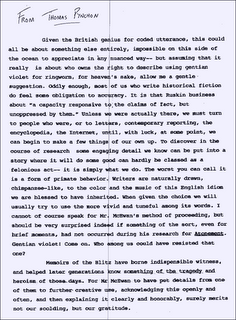

Houve um tempo em que o importante era a obra. Em qualquer actividade interessava ao artesão apresentar obra sua, de preferência distinta das que no mercado estavam marcadas com outros nomes. Emerge depois o tempo da relatividade que se consubstancia na expressão «o importante somos nós». Nunca entendi completamente do que se falava e fazia aqui. A partir desta expressão os autores começaram a olhar para os seus primeiros trabalhos, aqueles que tinham demonstrado maior afinidade com as maiorias, e começaram a reciclá-los, a recompô-los. É o tempo da frustração, da não criatividade, da reciclagem permanente a partir de novos suportes tecnológicos e sensoriais. Os cantores sabem do que falo: de antigas canções agora vestidas com outras roupagens; de novas vozes para as mesmas canções; de novos ritmos e produções para o mesmo poema ou canção. Os tops musicais fazem-se destas antologias: o melhor de… Nunca imaginei que o tempo, voraz no seu ser de substância sem acidentes, pudesse desviar aqueles que sempre se preocuparam por constituir obra para as obras dos outros, mas não para as suas virtudes, sim para os seus pretensos erros. Do mesmo modo de quando adolescentes nos preparávamos para a descoberta de erros ortográficos, de lábios que não coincidiam com os diálogos, de cabeças cortadas que jurávamos ser defeito do realizador ou do fotógrafo, e nunca um opção da criação. Deixei de ir ao cinema com um amigo que em vez de ver o filme sumariava, no fim, o que ele acreditava ser as incongruências da arte. Voltamos a este tempo. Ou nunca de lá saímos. Nunca pude imaginar que um dia, alguém pudesse perder o seu precioso tempo em detectar o que um autor anda a fazer com a sua obra ao copiá-la em livros mais recentes (o que acontece na música); em descobrir plágios de livros desconhecidos ou de livros que, oportunamente, o autor coloca na lista de agradecimentos. Não entendo esta necessidade. E só a posso entender na preguiça e na imperiosa contaminação de um espaço que não desejando já o inédito e autêntico se revê, como qualquer revista de temas insuspeitos, na calúnia e no voyeurismo. Alguns portugueses deram-se agora conta deste filão mas o mesmo sucede em muitos lugares deste Mundo. Veja-se por exemplo o que aconteceu recentemente ao romancista McEwan. Deixo-vos a carta de Thomas Pynchon, saído do covil em sua defesa, publicada num jornal britânico.

06 dezembro, 2006

Novo Livro

Está nas livrarias um novo livro de Rui Nunes: Ouve-se Sempre a Distância numa Voz. A ele voltaremos um dia destes. Deixo-vos uma citação:

cada nome leva em si uns lábios como a sua vida: às vezes decresce e torna-se segredo, uma confissão, outras vezes desdobra-se e enche a vereda, as silvas, as fragas, os arados, os passos; às vezes pára na árvore e a árvore estremece, outras vezes pára no voo e torna-o vertiginoso; às vezes é seta, bala, o vento refulgente, as estátuas de sal, outras vezes debruça-se para mim e abre-se na face que não suspeitei amar.

Ed. Relógio d'Água

2006

04 dezembro, 2006

Anos 80, uma exposição

(Auto-Retrato de Jimmie Durham)

(Auto-Retrato de Jimmie Durham)Fomos ver a Serralves os «Anos 80», uma exposição. Eles dizem «uma topologia». Não gostei de tudo. É por gosto do comissário que muitos dos artistas aqui expostos (mais de 70) fazem parte dela. Dos que mais gosto, produziram algumas das suas obras mais emblemáticas, e aquelas onde se adivinhava o futuro, na década de 70. Os oitenta, sabemos, pois pertenço a essa geração, representa uma fonte donde jorra um líquido desconhecido. Em todas as artes. Mas mesmo assim é preciso falar nela. Uma topologia é apenas um conceito funcional, produtivo. Começarmos pelos círculos concêntricos das cidades e a partir daí constituirmos um quadro geral cultural do que foi a década de oitenta nada acrescenta à enorme dispersão desses anos e, muito menos, à nossa errância. É um contra senso a ideia de, a partir do que aconteceu nesses 10 anos, podermos pensar uma unidade. Quando o trágico, a ironia e a errância eram as principais qualidades, uma topologia para a substância artística finaliza-a. Alguns artistas que consideramos não estão lá. Mas estão lá muitos cujas obras são uma referência para esses anos instáveis dos fins do séc.XX. Dá-se muito espaço a algumas geografias e pouco a outras. Representa-se demais. Dá-se um errado enquadramento a alguns artistas e um deslocamento de outros. Há fissuras em demasia neste quadro, tornando a ex-posição frágil e inconsistente, numa época em que todos os traçados artísticos se fazem por cima de nós, sem rede, enformados apenas por afinidades electivas.

Vi muitas famílias. É bom. Os gaiatos correm entre as obras, sem nada a perder. Os adultos fotografam até vir um segurança dizer que podem utilizar a máquina fotográfica mas sem flash. Já me habituei a este cenário. Não é único. Visite-se outra exposição nessa Europa e sabem do que falo. Mas se querem tanto recordar (de record), por que não dar aos «espectadores» as coordenadas dos afectos? À entrada apenas duas folhas A4, realmente mal dimensionadas para a exposição; a geografia e os lugares não se entendem (há mesmo confusão de continentes) -parece que tem que ser sempre o artista a organizar!; não se entendem os pisos, o lugar das fotografias e das pequenas obras. Mesmo assim é preciso ver esta exposição. Muito do que ali está exposto, que conhecemos de outros catálogos, apenas será visto em Portugal daqui a muitos anos. É, por isso, uma exposição imprescindível. Vão com tempo, cedo e nunca ao fim-de-semana.

Vi muitas famílias. É bom. Os gaiatos correm entre as obras, sem nada a perder. Os adultos fotografam até vir um segurança dizer que podem utilizar a máquina fotográfica mas sem flash. Já me habituei a este cenário. Não é único. Visite-se outra exposição nessa Europa e sabem do que falo. Mas se querem tanto recordar (de record), por que não dar aos «espectadores» as coordenadas dos afectos? À entrada apenas duas folhas A4, realmente mal dimensionadas para a exposição; a geografia e os lugares não se entendem (há mesmo confusão de continentes) -parece que tem que ser sempre o artista a organizar!; não se entendem os pisos, o lugar das fotografias e das pequenas obras. Mesmo assim é preciso ver esta exposição. Muito do que ali está exposto, que conhecemos de outros catálogos, apenas será visto em Portugal daqui a muitos anos. É, por isso, uma exposição imprescindível. Vão com tempo, cedo e nunca ao fim-de-semana.

26 novembro, 2006

UM ADEUS PORTUGUÊS

«as minhas urinas passaram já. Fizeram, bem o sei, um sulco verde, fundo, a N dimensões, depois passou a azul, depois, por mais que passe, deixei de o ver. E ultimamente já não passo, para quê?

(da Nota de Mário Cesariny no Poema-Mito «Imagem Devolvida» de Mário-Henrique Leiria, Março de 1974).

Adeus Mário,

Cesariny

e de Vasconcelos

Não Existe Céu

Fomos ver ao Nimas o último filme do Pedro Costa: Juventude em Marcha. Gostei. Nas primeiras imagens alguém lança pela janela os móveis da sala. Uma casa suspensa na noite, com um pequeno quadrado-janela que vomita mobília. Parece uma casa sozinha depois de um dilúvio que atingiu a terra. Não há vozes para a afronta. Depois alguém fala, nas escadas, de faca na mão. Não explica o acto, mas lembra-se e conta-nos a sua infância em Cabo Verde. Tudo são sombras. Depreendemos que tem que haver um céu, e nele um sol para estas sombras, mas não se vê. O céu apenas aparece duas vezes no filme: uma vez por detrás de uma árvore no jardim da Gulbenkian, e outra vez, lá mais para o fim, no «pequeno mar» do Campo Grande. O resto é um abafo rente ao chão; às ruelas do bairro das Fontainhas. Onde deveria haver mundo e nele a luz do dia, há um longo clarão que tudo abafa, que cega, como a luz que vem das janelas. Vive-se no interior das casas sem se saber se existe mundo. E quando existe, no novo bairro onde foram alojados os moradores das Fontainhas, há o desnorte, a perdição. Chama-se pelo nome. E este nome sobe as empenas brancas dos edifícios e queda-se nas janelas fechadas e no alto, rente ao céu que não se vê. Somos todos muito pobres. Pobres até ao osso, até à identidade de sermos pobres. E tudo isso dói. Dói tanto que qualquer dia os cinéfilos do mundo fazem excursões aos bairros suburbanos para se encontrarem com o Lento, a Vanda ou o Ventura. É assim todos os dias nas favelas do Rio. Mesmo assim gostei. Estamos sempre a dar de caras com uma imagem que nos lembra outro cinema, uma fotografia, seja de Ford ou Man Ray. Mas, creio, Pedro Costa chegou ao limite. Não há linguagem possível para outro filme sobre o mesmo traçado emocional e urbano destas personagens. Se outro quiser fazer, só uma câmara instalada na loucura pode filmar o que falta a este cinema.

15 novembro, 2006

OQUEEUGOSTODAHELENAALMEIDA

Os pés afundam-se,

neles a idade por aí acima

presa por um fio

que por vezes tange

noutras é silêncio

demorado no corpo

como querendo lembrar

as primeiras vozes

e depois os primeiros traços

que são olhos

– também eles únicos –

um cabelo perdido do amor.

A boca faz correr

um rastro de pólvora

pelo chão

que a minha filha diz

que é tinta

e eu digo-lhe

– para nisto acreditar –

que passe primeiro a mão

pelos olhos

e fale depois;

e nela a idade a crescer

sem saber de onde vem

o tempo

e o negro que o pai traduz.

O corpo desmancha-se facilmente, disse.

É uma aventura, acrescento.

(Helena Almeida- Dentro de mim)

neles a idade por aí acima

presa por um fio

que por vezes tange

noutras é silêncio

demorado no corpo

como querendo lembrar

as primeiras vozes

e depois os primeiros traços

que são olhos

– também eles únicos –

um cabelo perdido do amor.

A boca faz correr

um rastro de pólvora

pelo chão

que a minha filha diz

que é tinta

e eu digo-lhe

– para nisto acreditar –

que passe primeiro a mão

pelos olhos

e fale depois;

e nela a idade a crescer

sem saber de onde vem

o tempo

e o negro que o pai traduz.

O corpo desmancha-se facilmente, disse.

É uma aventura, acrescento.

(Helena Almeida- Dentro de mim)

AUSCHWITZ

Por que temos que voltar a Auschwitz? Por que não é apenas uma recordação? Auschwitz não pertence ao tempo. Constitui-nos como os nervos, os músculos, os ossos, o sangue e a carne. Auschwitz está tão perto da nossa intimidade que nos mete medo; que afasta qualquer sinal de reconciliação com a identidade que poderia ser a do humano.

Não são os procedimentos que afastam; não são os soldados e os oficiais a circular à noite pelas casernas. Talvez seja a magreza sem dor; o riso de uma criança a correr na calçada entre os crematórios. Não é o drama e a tragédia. Talvez seja a cor, sempre negra e sombria, que retoca diariamente a imagem de um guarda alemão regressando a casa com dois pares de sapatos e dois casacos ainda novos: os judeus vestiam-se como se, em vez de num comboio, entrassem numa sinagoga. Talvez esta dor seja intemporal.

(fotografia de Paulo Nozolino - Assassinados- Auschwitz (1994)

04 novembro, 2006

A merda acontece

Em que outro país do mundo Rui Nunes e Mafalda Ivo Cruz seriam considerados romancistas?

Li primeiro no Público, li depois nalguns blogs coisas parecidas. Ora repetindo a prosa, ora comediando. Sabemos que o país está todo em stand-up comedy; que o interessante é escrever frases que contaminem. Sei, por outro lado, que fugimos de nós; que a maioria dos críticos literários depois de afirmarem coisas do género, em qualquer país civilizado, estariam à procura doutra profissão. Recuemos ao fim da primeira guerra mundial: imaginem um crítico do New York a escrever que, depois da publicação de Paterson, só num país como a América, William Carlos Williams seria considerado poeta; ou que o velho Ulisses, de James Joyce, nunca poderia ser considerado litaratura (desconfio que eles acreditam nisso mas não o dizem); e na mesma altura, mais ano menos ano, O Som e A Fúria e Na Minha Morte, de Faulkner, poderiam ser considerados tudo, menos romances. Está bem, ganhou o prémio Nobel, e depois? Depois vêm mais dois livros de Virginia Wolf, mais dois de Hermann Broch, a Náusea de Sartre; o Beckett quase todo (e mais um milhar de livros e autores). Eu quero acabar na segunda guerra mundial porque depois torna-se impossível dizer o que é romance, o que é poema, o que é pintura, etc. Ninguém está interessado em saber o que é o romance; ninguém está interessado numa sistemática das artes contemporâneas. Assim sendo, como é possível que alguém possa dizer que só num país como Portugal, Mafalda Ivo Cruz e Rui Nunes podem ser considerados romancistas. Não sei se eles algum dia afirmaram, nalguma entrevista, que eram romancistas. A definição e o género têm alguma importância? Perante a afronta devemos ficar calados, mas só até ao momento em que nos apercebemos que muitos dos que lemos e aconselham ficaram parados no século XIX. E assim sendo, neles, a merda acontece. É pena que seja apenas em palavras. Por que não na boca?

(instalação de Maurizio Cattelan)

06 outubro, 2006

A FUNDAÇÃO, DE PEDRO CABRITA REIS

Fui ver a instalação «Fundação» de Pedro Cabrita Reis que ocupa a grande sala de exposições do Centro de Arte Moderna da Gulbenkian. Uma plataforma térrea ocupa o centro da sala. Mais à frente, um conjunto de velhas estantes, cheias de pó, onde a minha filha digitou o seu nome que, presumo, também irá ser coberto pela poeira fina dos dias, a poeira do tempo e dos anjos. Aquilo que a minha filha fez é da vontade de todos os que visitam esta instalação: caminhar na plataforma iluminada; trepar à parede laranja; destruir mais um pedaço do muro em tijolo, concebido como as sobras de uma obra que nunca avançou, ou que se ergueu noutro lado, que ficou por ali como o rastro de um urbanismo em constante deterioração. Apetece pôr livros nas estantes vazias; fichas de leitura nos velhos arquivadores metálicos; fundir lâmpadas que parecem ser – numa visão ciclópica - o click da obra de arte, legitimada pelo artista e pela instituição («o que eu faço? – Arte. «O que expomos?». – Arte).

Apenas um senão: não é permitido interagir com nenhuma parte da instalação. Há seguranças que nos reprimem com o olhar esse desejo (também não perguntei). Esta instalação de Cabrita Reis, que não me interessa interrogar esteticamente, deveria ser um caos maior no seu fim (um caos devir, diariamente), pois a sua morte foi antecipada, é contemporânea do seu nascimento (em certos aspectos o mesmo se passa com todos os seres) e, por esta razão, não basta que seja o tempo a morrer nela, nem o espaço a conformá-la (enformá-la). A estas condições devemos juntar a turba humana em visita, o corpo de quem vê a morte à sua frente e nada pode fazer para contrariar o destino inexorável da obra: a lixeira de detritos sólidos urbanos.

Enquanto antecipávamos esse destino, que lhe está marcado na «face», éramos felizes e deus. Talvez em nós o fim desse quadro geral cultural se cumprisse. Assim como está não, pois basta descer alguns degraus (creio que alguns críticos se esqueceram dos espaços laterais desnivelados ao afirmarem que o museu está vazio) para nos depararmos com obras de arte que fazem parte da colecção permanente do Centro e, quando a visitei, também pude ver, mais acima, a excelente mostra do fotógrafo britânico Craigie Horsfield. Todos ficamos perdidos. Deveriam ter retirado todas as obras que nos levam ao esquecimento e deixar-nos entrar nesse reino da ilusão de Cabrita Reis. Assim não sendo um espectro «kafkiano» impera. E todo o espectro legitima a destruição de qualquer coisa. Assim ficamos muito longe, com sede, quando o oásis parecia tão perto. Contra a metáfora da ordenação, a que sucumbe toda a geografia e acção humanas, apenas a nossa destruição tinha sentido.

Chegado aqui não estou sozinho. Ao inscrever o seu nome no pó das estantes, também a minha filha sentiu isso. Nesta instalação nós deveríamos ser os portadores de um vírus, contaminando todo o material.

27 setembro, 2006

A DIFAMAÇÃO

Pela primeira neste lugar vou escrever sobre o que ouvi. Sei, à partida, que isto vai dar para outros lados. Fui à Culturgest ouvir Steve Reich, Keiki Abe, Filipe Esteves, José Júlio Lopes, Zhou Long e Akira Nishimura. Este concerto, com mais dois, está integrado no festival «Expresso do Oriente» que a OrchestrUtopica produz e desenvolve com o apoio daquela instituição cultural.

No espaço reservado ao concerto, pouca gente, na maioria jovens que, pelas conversas do intervalo, pareciam saídos dos conservatórios e escolas superiores de música. Não é todos os dias que se ouve, no mesmo dia, música de origem tão diversa, que os instrumentos uniam. Não é todos os dias que o público de Lisboa pode assistir à apresentação de um novo grupo de percussão, o Lisbon DRUMMATIC, constituído por músicos português de alta qualidade (no meu entender de melómano fanhoso). E de repente, naquele pequeno grupo, dou comigo a pensar o que será feito daqueles que todos os dias escrevem que o estado não deve apoiar artes que só alguns entendem, que só alguns vêem, que só alguns ouvem. O que eles querem dizer é simples: o que o estado deve apoiar, com os nossos impostos, são peças, obras, livros ou espectáculos que nos sirvam. Como se a arte tivesse que ir a casa deles, como quem vai ao alfaiate, para tirar as medidas. E depois sim, a aprovação ou a reprovação. São os eleitos. Mas esta palavra está aqui desubstanciada. Os eleitos são os que não entendem a diversidade e se a entendem em teoria, dela não se aproximam e, se possível, reprovam-na ao longe. Alguns destes eleitos chegam ao ponto de escrever quais os romancistas ou artistas que não deveriam pertencer ao género.

Tudo o que se faz a partir do zero é feito com sangue, suor e lágrimas, e algum prazer. Estes eleitos apenas entendem a palavra suor, e mal. Na maioria das vezes é o suor dos outros que está em causa. Por atalho: desta categoria de eleitos faz parte a quase maioria dos organizadores do «Compromisso Portugal». Tal como os de cima em relação às artes, estes resumem-se assim: Estado, dá-nos mais coisas já feitas que nós encarregamo-nos de as fazer render.

O que falta a este resumo é sangue e lágrimas, e o prazer que começa no zero. Façam qualquer coisa antes da unidade para merecerem mais.

Voltei depois aos músicos, que a música nunca deixei. E ouvi que aquela energia tinha sentido, a força do que nasce à nossa frente. Quando o concerto acabou, apeteceu-me glosar António Nobre: que é feito do público e críticos do meu país que não vêm ouvir os seus artistas?!

No espaço reservado ao concerto, pouca gente, na maioria jovens que, pelas conversas do intervalo, pareciam saídos dos conservatórios e escolas superiores de música. Não é todos os dias que se ouve, no mesmo dia, música de origem tão diversa, que os instrumentos uniam. Não é todos os dias que o público de Lisboa pode assistir à apresentação de um novo grupo de percussão, o Lisbon DRUMMATIC, constituído por músicos português de alta qualidade (no meu entender de melómano fanhoso). E de repente, naquele pequeno grupo, dou comigo a pensar o que será feito daqueles que todos os dias escrevem que o estado não deve apoiar artes que só alguns entendem, que só alguns vêem, que só alguns ouvem. O que eles querem dizer é simples: o que o estado deve apoiar, com os nossos impostos, são peças, obras, livros ou espectáculos que nos sirvam. Como se a arte tivesse que ir a casa deles, como quem vai ao alfaiate, para tirar as medidas. E depois sim, a aprovação ou a reprovação. São os eleitos. Mas esta palavra está aqui desubstanciada. Os eleitos são os que não entendem a diversidade e se a entendem em teoria, dela não se aproximam e, se possível, reprovam-na ao longe. Alguns destes eleitos chegam ao ponto de escrever quais os romancistas ou artistas que não deveriam pertencer ao género.

Tudo o que se faz a partir do zero é feito com sangue, suor e lágrimas, e algum prazer. Estes eleitos apenas entendem a palavra suor, e mal. Na maioria das vezes é o suor dos outros que está em causa. Por atalho: desta categoria de eleitos faz parte a quase maioria dos organizadores do «Compromisso Portugal». Tal como os de cima em relação às artes, estes resumem-se assim: Estado, dá-nos mais coisas já feitas que nós encarregamo-nos de as fazer render.

O que falta a este resumo é sangue e lágrimas, e o prazer que começa no zero. Façam qualquer coisa antes da unidade para merecerem mais.

Voltei depois aos músicos, que a música nunca deixei. E ouvi que aquela energia tinha sentido, a força do que nasce à nossa frente. Quando o concerto acabou, apeteceu-me glosar António Nobre: que é feito do público e críticos do meu país que não vêm ouvir os seus artistas?!

25 setembro, 2006

FÉRIAS

19 setembro, 2006

Em Conversa com Thomas Bernhard, de Kurt Hofmann

Saiu novo livro sobre Thomas Bernhard. Um longo monólogo sobre temas recorrentes nos seus livros, a Áustria, o povo austríaco, Salzburgo, etc, e uma entrevista com Kurt Hofmann (o autor deste livro, que preferiu, na primeira parte do livro, retirar-se do diálogo). Tudo, como ele gosta de dizer, «tratado abaixo de cão». Este livro nada de novo vem acrescentar à obra do autor austríaco já traduzida para português: os seus melhores romances e peças já têm edição portuguesa. Creio faltar ainda um livro que nos levaria a entender melhor a concepção narrativa de Bernhard: a sua autobiografia. Dividida em cinco pequenos livros (Die Ursache, Der Keller, Der Atem, Die Kalte, Ein Kind), podiam ser publicados num único volume como fez a Gallimard na sua colecção Biblos.

Edição: Assírio & Alvim(2006)

Edição: Assírio & Alvim(2006)

01 maio, 2006

Sobre Uma Tradução

(Escrevo isto com desgosto)

A editora Casa das Letras acaba de lançar no mercado português uma obra de ficção de Peter Handke (autor austríaco). O título do romance In einer dunklen nacht ging ich aus meinem stillen haus, vertido para português em Numa Noite Escura Saí da Minha Casa Silenciosa, é retirado do poema de S. João da Cruz, Noite Escura, traduzido por José Bento (S.João da Cruz , Poesias Completas, Assírio e Alvim, Lisboa, 1990, pg.33). Compare-se o título com a tradução e vão perceber o que encontram lá dentro: Em uma noite escura / com ânsias, em amores inflamada, / oh ditosa ventura!, / saí sem ser notada, / estando minha casa sossegada.

Quis saber do tradutor. Procurei em todo o livro e nada, apenas o nome de uma revisora. Depreendo que esta tradução foi feita por uma máquina. E depois é ver um acumular de erros que faz de Handke um mau escritor, coisa que ele nunca foi. Veja-se, ao acaso:

«no tempo em que decorre esta história, Taxham estava quase esquecida. A maioria dos habitantes da cidade de Salzburgo, que ficava próxima, não poderia dizer onde se situava a localidade.»

«ao contrário de todas as outras localidades da região, estava privada de quaisquer visitas, tanto vindas de perto como de qualquer sítio distante».

«mesmo sendo esse, ou não, o seu feitio»

«Apesar de se situar numa vasta planície e perto de uma grande cidade, tinha algo de acampamento militar, e de facto existiam nas redondezas, próximo da fronteira alemã, três quartéis, um dos quais na sua periferia.»

«O farmacêutico tinha ainda uma filha, que há pouco, desde a conclusão do curso, trabalhava com ele, mas que durante o Verão, juntamente com o namorado, também farmacêutico e, para além disso –uma novidade no clã! -, físico, tinha saído da «ilha deserta, ido para uma outra localidade diferente».

E para acabar:

««Já cai neve!», disse um de nós os dois»

«E agora surgia finalmente o primeiro pássaro, naquela manhã, um corvo gordo…»

Não há uma página que escape. Para os leitores de Peter Handke: esqueçam esta tradução.

Quis saber do tradutor. Procurei em todo o livro e nada, apenas o nome de uma revisora. Depreendo que esta tradução foi feita por uma máquina. E depois é ver um acumular de erros que faz de Handke um mau escritor, coisa que ele nunca foi. Veja-se, ao acaso:

«no tempo em que decorre esta história, Taxham estava quase esquecida. A maioria dos habitantes da cidade de Salzburgo, que ficava próxima, não poderia dizer onde se situava a localidade.»

«ao contrário de todas as outras localidades da região, estava privada de quaisquer visitas, tanto vindas de perto como de qualquer sítio distante».

«mesmo sendo esse, ou não, o seu feitio»

«Apesar de se situar numa vasta planície e perto de uma grande cidade, tinha algo de acampamento militar, e de facto existiam nas redondezas, próximo da fronteira alemã, três quartéis, um dos quais na sua periferia.»

«O farmacêutico tinha ainda uma filha, que há pouco, desde a conclusão do curso, trabalhava com ele, mas que durante o Verão, juntamente com o namorado, também farmacêutico e, para além disso –uma novidade no clã! -, físico, tinha saído da «ilha deserta, ido para uma outra localidade diferente».

E para acabar:

««Já cai neve!», disse um de nós os dois»

«E agora surgia finalmente o primeiro pássaro, naquela manhã, um corvo gordo…»

Não há uma página que escape. Para os leitores de Peter Handke: esqueçam esta tradução.

25 abril, 2006

NOVA VIAGEM OU UM PERCURSO POR BROCH

Na realidade, nada e ninguém é mais mortal do que o povo das metrópoles*, H. Broch

Broch sabia que era na proximidade da morte que toda a arte se cumpria, porque é nessa proximidade que a fronteira do íntimo, ou daquilo que é íntimo, se expande até atingir o exterior para onde parece estar voltada a obra. Só assim, e numa polaridade perfeita, mesmo ao nível da língua, o acordo das partes se faz. Porque nenhum símbolo se deve tornar o seu fim assim como nenhuma beleza «se torna finalidade em si própria»[1]. Porque quando isso acontece algo se banaliza depois de um ataque às estruturas do símbolo e da língua. Nesta acção, que é uma inversão de valores, e o não reconhecimento da natureza da arte e da própria realidade, o vazio impera, vazio que pode ser o assumir como verdadeiros os conteúdos da realidade, porque a verdadeira criação está em permanente diálogo com a «ressurreição», que é o outra face do símbolo da criação: «só na permanente ressurreição se completa a criação e só enquanto existir a criação, e nem um instante mais, tem lugar a ressurreição»[2]. Ora, só a criatura de língua que emerge do espaço das outras criaturas, tem o poder de invocar o seu renascimento, instante a instante, através da sua língua em diálogo com a língua nova que dá sentido à totalidade a existir, mesmo que esta totalidade esteja coberta, em parte, pelo insustentável e pela invisibilidade; o reverso derradeiro, que é uma pena da criatura em criação, é a imolação do seu todo nessa invisibilidade: de quem constituiu o seu túmulo mas não arranjou forças para o destruir a partir da planta da construção. Muito afastado desta tarefa humana, distância de fuga e de medo a essa imolação e solidão extrema, há o espaço, de asfixia da criação, onde não é possível uma recriação, nem mesmo o erro, que é sempre o princípio de haver mais alguma coisa por descobrir. Nesta acção que é um caminho, reconhecidamente contemporâneo, sobretudo das grandes urbes, onde tudo é mais mortal, há quase sempre uma «preocupação fútil com a beleza» que encontra, porventura, caminhos de chegar mais facilmente ao coração dos mortais. É, no entanto, um caminho simulado, ilusório, para fugir de uma solidão que avança e atinge de um modo terrível a vida mas não é o caminho que leva à comunidade dos vivos que está em permanente constituição e agitação, na criação de um verdadeiro símbolo que pode ser o da própria existência. Mesmo Virgílio pensando-se através de Broch parece ter ali aportado, e por esta constatação, corre a Eneida o perigo de ser queimada, porque ela não representa mais do que o rosto da beleza que não pertence à natureza da poesia, não é qualidade sua mas um alvo fora de si: Virgílio tinha-se descoberto num equívoco -das formas éticas e estéticas- que pode ser levado mais longe, caindo na descrença da arte e considerando apenas bem-aventurados aqueles cujo conhecimento e cumprimento do dever, que é a necessidade de entreajuda, fortalecem a comunidade. Todos os escritos deveriam ser queimados, mesmo a Eneida para que a contradição cessasse, para que o caminho de regresso à condição terrena se constituísse e fosse assim possível e de novo a vida. Não uma vida isolada, uma esfera, mas em comunhão, como se esta vida ainda estivesse presa a um conhecimento antigo e seguisse, sem sobressaltos, a simultaneidade do tempo e do espaço. Como se por esta acção ainda fosse possível entender a ideia de salvação em oposição a uma culpa que não é nossa, que é uma ferida ampla aberta na ontologia natural, causadora da desordem instalada na condição humana, ganhando visibilidade; causadora de efeitos, na contínua relação existencial e esclarecimento da realidade.

O escritor austríaco espia aqui, através de outro, a suas dúvidas, a sua culpa e a do destino, de não poder fugir a este abandono que é o da literatura: «écrivain, malgré lui», diz Hanna Arendt no prefácio da recolha de alguns dos seus ensaios mais conhecidos.

Falta-nos saber se a intenção do símbolo «flutuante», que pode ser pensado também como a língua nova, «uma língua para lá da língua, uma condensação de sentido», ou elementos dessa língua, e que apenas é realizado nas relações, não estará sempre condenada ao malogro? Mesmo que isto se verifique é preciso distingui-lo do erro, pois se este é o facto natural e derradeiro para todo o conhecimento individual, na arte é imprescindível, pois a errância, um movimento da literatura, vive de uma língua em constante polaridade, entre as placas que constituem a realidade que postulam o aparecimento do erro, cada vez mais refinado, até ao limite do imponderável. Mesmo no interior, no limiar donde se pode avistar a criação e depois o seu renascimento, também aqui existe luta, que ao nível da linguagem é, na maioria das vezes, a luta aberta dos elementos do paradoxo. Nesse limiar, o que constantemente é sentido é uma oposição entre a criação, que é um sacrifício, e o outro sacrifício que é um novo nascimento. Só aquele que não sabe o que «é dar à luz» não encontra o lugar da guerra e o seu conteúdo, mas o que sabe tenta sempre evitar a repetição da criação, que o mesmo é dizer, do renascimento, evita renomear, porque esta acção envolve sempre, como vimos, um novo sacrifício, e ninguém gosta de pedir isso aos seus. Porque a «mãe» sabe que dar à vida é dar à morte, assim como dar novamente um nome é fazer assentar aquilo que é seu nessa longa lista que escuta e mata quando chegar a hora. Mas a condição literária não se deve furtar, ela sabe que para se cumprir tem que nomear, mesmo aquilo que jazia sobre os valores e que ficou visível com o movimento dos quadros valorativos ou mesmo a sua desvinculação do reconhecimento do mundo: o horror, o medo, a morte, a fragilidade, a solidão, o desassossego, etc. A condição literária, -a poética, afirma, Broch - não pode prescindir de nomear. A sua missão essencial «é a de exaltar o nome das coisas»[3] mesmo que tudo se destine a fazer parte do fluxo, do transitório das coisas, i.e., de uma nova violência, mortal, cometida sobre o seu logos porque nenhuma palavra, mesmo duplicando em si a criação, consegue permanecer em unidade, porque criar é mais do que dar forma, é distinguir. «Porque tudo isto, que se define como poesia e transforma em poesia, acontece exclusivamente na duplicação do mundo, o mundo da língua e o mundo das coisas permanecem separados, dupla a pátria das palavras, dupla a pátria dos homens, duplo o abismo da existência, mas dupla também a castidade do ser»[4]. Mas sabendo desta impossível função da palavra humana, reside ainda nela, como locução e pronunciamento do mundo, uma representação espúria da realidade que não é apenas exaltamento do nome das coisas, mas um desocultar firme que vai de nós para a existência, mesmo que para isso se tenha que exercer uma pressão nas palavras a fim de as destruir, destruindo a língua e os nomes até que haja um regresso da graça[5], chamando o indiferenciável para o reino do nomeável para, por fim, ser também destruído todo o reino: este é o limite. Este é o último grau que inspira um derradeiro silêncio daquele que contempla, porque este velar exige uma atenção extrema que qualquer sentimento pode destruir. Também o Virgílio de Broch entendeu, por momentos, que a destruição da obra da sua vida era necessária à continuidade da acção e da sua supremacia, só por este acto a unidade se converteria, não em símbolo, em que se converte a obra e o mundo, mas na própria unidade que contém todas as antinomias como se fosse um ventre de gémeos.

«Num terrível equilíbrio está suspenso o riso»[6], o riso que está na origem e no fim da concórdia, aquela que aprova a beleza. E sob este riso correm as palavras, tentando reunir-se ao enorme caudal de sentido, palavras ainda não nascidas e porventura já mortas: é disto que se alimenta o riso. Para lá dele a rigidez do mundo e a impossibilidade de alguma lei que contenha a sentença capaz de fragmentar a unidade ou unir os fragmentos dispersos. Desdobrado perante nós está apenas o esquecimento que leva a esse riso e à tarefa de constituir uma forma, harmónica e digna, mesmo que esta harmonia seja já um símbolo estranho, com sentido apenas noutra língua que não a nossa.

*publicado na revista Vértice, Julho-Agosto de 2006

[1] A Morte de Virgílio, Vol.I, Trad. de Maria Adélia Silva Melo, Relógio d´Água, Lisboa, 1987, pg.155.

[2] Op.cit.pag.192.

[3] Op.cit. pag.206.

[4] Op.cit.pág.206-207.

[5] A escrita contemporânea é muito afectada por esta destruição das palavras como um regresso à graça sem lingua, que não tem destino. Podemos falar, por exemplo, de Joyce e, sobretudo, de Samuel Beckett: «tout ce qu’on peut faire, c’est essayer de chanter, mais on chante avec des paroles qui trahissent». E por esta razão «como não podemos de nenhum modo eliminar a linguagem, devemos pelo menos não deixar nada por fazer que possa contribuir para a fazer abalar», carta de Beckett a Axel Kaun, a 9 de Julho de 1937, citada por José A. Bragança de Miranda, em Política e Modernidade, Edições Colibri, Lisboa, 1997, pag.65.

[6] Op.cit. Vol.II, pag.27.

Broch sabia que era na proximidade da morte que toda a arte se cumpria, porque é nessa proximidade que a fronteira do íntimo, ou daquilo que é íntimo, se expande até atingir o exterior para onde parece estar voltada a obra. Só assim, e numa polaridade perfeita, mesmo ao nível da língua, o acordo das partes se faz. Porque nenhum símbolo se deve tornar o seu fim assim como nenhuma beleza «se torna finalidade em si própria»[1]. Porque quando isso acontece algo se banaliza depois de um ataque às estruturas do símbolo e da língua. Nesta acção, que é uma inversão de valores, e o não reconhecimento da natureza da arte e da própria realidade, o vazio impera, vazio que pode ser o assumir como verdadeiros os conteúdos da realidade, porque a verdadeira criação está em permanente diálogo com a «ressurreição», que é o outra face do símbolo da criação: «só na permanente ressurreição se completa a criação e só enquanto existir a criação, e nem um instante mais, tem lugar a ressurreição»[2]. Ora, só a criatura de língua que emerge do espaço das outras criaturas, tem o poder de invocar o seu renascimento, instante a instante, através da sua língua em diálogo com a língua nova que dá sentido à totalidade a existir, mesmo que esta totalidade esteja coberta, em parte, pelo insustentável e pela invisibilidade; o reverso derradeiro, que é uma pena da criatura em criação, é a imolação do seu todo nessa invisibilidade: de quem constituiu o seu túmulo mas não arranjou forças para o destruir a partir da planta da construção. Muito afastado desta tarefa humana, distância de fuga e de medo a essa imolação e solidão extrema, há o espaço, de asfixia da criação, onde não é possível uma recriação, nem mesmo o erro, que é sempre o princípio de haver mais alguma coisa por descobrir. Nesta acção que é um caminho, reconhecidamente contemporâneo, sobretudo das grandes urbes, onde tudo é mais mortal, há quase sempre uma «preocupação fútil com a beleza» que encontra, porventura, caminhos de chegar mais facilmente ao coração dos mortais. É, no entanto, um caminho simulado, ilusório, para fugir de uma solidão que avança e atinge de um modo terrível a vida mas não é o caminho que leva à comunidade dos vivos que está em permanente constituição e agitação, na criação de um verdadeiro símbolo que pode ser o da própria existência. Mesmo Virgílio pensando-se através de Broch parece ter ali aportado, e por esta constatação, corre a Eneida o perigo de ser queimada, porque ela não representa mais do que o rosto da beleza que não pertence à natureza da poesia, não é qualidade sua mas um alvo fora de si: Virgílio tinha-se descoberto num equívoco -das formas éticas e estéticas- que pode ser levado mais longe, caindo na descrença da arte e considerando apenas bem-aventurados aqueles cujo conhecimento e cumprimento do dever, que é a necessidade de entreajuda, fortalecem a comunidade. Todos os escritos deveriam ser queimados, mesmo a Eneida para que a contradição cessasse, para que o caminho de regresso à condição terrena se constituísse e fosse assim possível e de novo a vida. Não uma vida isolada, uma esfera, mas em comunhão, como se esta vida ainda estivesse presa a um conhecimento antigo e seguisse, sem sobressaltos, a simultaneidade do tempo e do espaço. Como se por esta acção ainda fosse possível entender a ideia de salvação em oposição a uma culpa que não é nossa, que é uma ferida ampla aberta na ontologia natural, causadora da desordem instalada na condição humana, ganhando visibilidade; causadora de efeitos, na contínua relação existencial e esclarecimento da realidade.

O escritor austríaco espia aqui, através de outro, a suas dúvidas, a sua culpa e a do destino, de não poder fugir a este abandono que é o da literatura: «écrivain, malgré lui», diz Hanna Arendt no prefácio da recolha de alguns dos seus ensaios mais conhecidos.

Falta-nos saber se a intenção do símbolo «flutuante», que pode ser pensado também como a língua nova, «uma língua para lá da língua, uma condensação de sentido», ou elementos dessa língua, e que apenas é realizado nas relações, não estará sempre condenada ao malogro? Mesmo que isto se verifique é preciso distingui-lo do erro, pois se este é o facto natural e derradeiro para todo o conhecimento individual, na arte é imprescindível, pois a errância, um movimento da literatura, vive de uma língua em constante polaridade, entre as placas que constituem a realidade que postulam o aparecimento do erro, cada vez mais refinado, até ao limite do imponderável. Mesmo no interior, no limiar donde se pode avistar a criação e depois o seu renascimento, também aqui existe luta, que ao nível da linguagem é, na maioria das vezes, a luta aberta dos elementos do paradoxo. Nesse limiar, o que constantemente é sentido é uma oposição entre a criação, que é um sacrifício, e o outro sacrifício que é um novo nascimento. Só aquele que não sabe o que «é dar à luz» não encontra o lugar da guerra e o seu conteúdo, mas o que sabe tenta sempre evitar a repetição da criação, que o mesmo é dizer, do renascimento, evita renomear, porque esta acção envolve sempre, como vimos, um novo sacrifício, e ninguém gosta de pedir isso aos seus. Porque a «mãe» sabe que dar à vida é dar à morte, assim como dar novamente um nome é fazer assentar aquilo que é seu nessa longa lista que escuta e mata quando chegar a hora. Mas a condição literária não se deve furtar, ela sabe que para se cumprir tem que nomear, mesmo aquilo que jazia sobre os valores e que ficou visível com o movimento dos quadros valorativos ou mesmo a sua desvinculação do reconhecimento do mundo: o horror, o medo, a morte, a fragilidade, a solidão, o desassossego, etc. A condição literária, -a poética, afirma, Broch - não pode prescindir de nomear. A sua missão essencial «é a de exaltar o nome das coisas»[3] mesmo que tudo se destine a fazer parte do fluxo, do transitório das coisas, i.e., de uma nova violência, mortal, cometida sobre o seu logos porque nenhuma palavra, mesmo duplicando em si a criação, consegue permanecer em unidade, porque criar é mais do que dar forma, é distinguir. «Porque tudo isto, que se define como poesia e transforma em poesia, acontece exclusivamente na duplicação do mundo, o mundo da língua e o mundo das coisas permanecem separados, dupla a pátria das palavras, dupla a pátria dos homens, duplo o abismo da existência, mas dupla também a castidade do ser»[4]. Mas sabendo desta impossível função da palavra humana, reside ainda nela, como locução e pronunciamento do mundo, uma representação espúria da realidade que não é apenas exaltamento do nome das coisas, mas um desocultar firme que vai de nós para a existência, mesmo que para isso se tenha que exercer uma pressão nas palavras a fim de as destruir, destruindo a língua e os nomes até que haja um regresso da graça[5], chamando o indiferenciável para o reino do nomeável para, por fim, ser também destruído todo o reino: este é o limite. Este é o último grau que inspira um derradeiro silêncio daquele que contempla, porque este velar exige uma atenção extrema que qualquer sentimento pode destruir. Também o Virgílio de Broch entendeu, por momentos, que a destruição da obra da sua vida era necessária à continuidade da acção e da sua supremacia, só por este acto a unidade se converteria, não em símbolo, em que se converte a obra e o mundo, mas na própria unidade que contém todas as antinomias como se fosse um ventre de gémeos.

«Num terrível equilíbrio está suspenso o riso»[6], o riso que está na origem e no fim da concórdia, aquela que aprova a beleza. E sob este riso correm as palavras, tentando reunir-se ao enorme caudal de sentido, palavras ainda não nascidas e porventura já mortas: é disto que se alimenta o riso. Para lá dele a rigidez do mundo e a impossibilidade de alguma lei que contenha a sentença capaz de fragmentar a unidade ou unir os fragmentos dispersos. Desdobrado perante nós está apenas o esquecimento que leva a esse riso e à tarefa de constituir uma forma, harmónica e digna, mesmo que esta harmonia seja já um símbolo estranho, com sentido apenas noutra língua que não a nossa.

*publicado na revista Vértice, Julho-Agosto de 2006

[1] A Morte de Virgílio, Vol.I, Trad. de Maria Adélia Silva Melo, Relógio d´Água, Lisboa, 1987, pg.155.

[2] Op.cit.pag.192.

[3] Op.cit. pag.206.

[4] Op.cit.pág.206-207.

[5] A escrita contemporânea é muito afectada por esta destruição das palavras como um regresso à graça sem lingua, que não tem destino. Podemos falar, por exemplo, de Joyce e, sobretudo, de Samuel Beckett: «tout ce qu’on peut faire, c’est essayer de chanter, mais on chante avec des paroles qui trahissent». E por esta razão «como não podemos de nenhum modo eliminar a linguagem, devemos pelo menos não deixar nada por fazer que possa contribuir para a fazer abalar», carta de Beckett a Axel Kaun, a 9 de Julho de 1937, citada por José A. Bragança de Miranda, em Política e Modernidade, Edições Colibri, Lisboa, 1997, pag.65.

[6] Op.cit. Vol.II, pag.27.

24 abril, 2006

O Simples e o Obscuro – ou duas formas