Os últimos livros de Philip Roth falam da morte, ou melhor, o que ela diz aos que permanecem vivos ou aos que dela se aproximam: Everyman (2006, ainda sem edição portuguesa) e «O Animal Moribundo» (The Dying Animal, 2001/D.Quixote, 2006). Melhor que outros, os que se abeiram desse precipício sabem falar, e bem, de outras coisas como o amor: As pessoas pensam que ao amar se tornam inteiras, completas? A união platónica das almas? Eu não penso assim. Penso que estamos inteiros antes de começarmos. E o amor fractura-nos. Estás inteiro e depois estás fracturado, aberto (O Animal Moribundo, pg.86).

Etiquetas

- literatura (3)

- som (3)

Abra de alguma lucidez audível / o que nem sabe-se por palavras nem / na música caminha, nem o silêncio anuncia-o [...] (J.O.Travanca Rego)

29 dezembro, 2006

19 dezembro, 2006

18 dezembro, 2006

Os Fragmentos do Mundo

Ouve-se sempre a Distância numa Voz

Rui Nunes

Relógio d’Água Editores, 2006

Toco uma cara e a pessoa é só o pedaço que toco, toco uma parede e a parede é só o pedaço que toco, é um mundo aos pedaços. (pg.124)

A literatura tem na sua natureza a capacidade de, com uma frase, poder soltar o mundo que até então esteve encoberto pela sombra que o dia projecta na nossa vida. A obra que Rui Nunes tem vindo a construir desde o final da década de 60 (Margens, 1968), projecta sobre os nossos dias não apenas a visibilidade da condição humana neste fim do moderno (a tragédia, a ironia, a errância e a doença) mas a substância que constitui um novo homem: o fragmento como categoria estética. Não apenas o fragmento narrativo que foi sólida construção nas artes após a Primeira Guerra Mundial, mas também o fragmento que os sentidos, sobretudo a visão e a audição, cedem à nossa memória, reprogramada agora para aniquilar a imagem do que foi noutros tempos o desperdício do tempo, o prazer e o ócio.

Tudo o que nos rodeia se dá aos sentidos, «tudo se dá a ver, a ouvir, a paisagem está cheia de ruído» (pg.8). Se nos livros anteriores de Rui Nunes a visão era hegemónica, conduzindo a narrativa pela microscopia e na obsessão em descobrir os pedaços de mundo que, implicitamente, nos constituem, em «Ouve-se Sempre a Distância numa Voz» a audição ganha especial relevo, participando da formação da prosa do mundo, rivalizando com a visão na melhor imagem da degradação do núcleo íntimo, familiar, e por fim da geografia.

Esta degradação não pode ser entendida em paralelo com uma tábua de valores éticos ou morais consentida secularmente pelo Ocidente, mas pelo que na aniquilação desse quadro normativo é uma passagem para um novo ethos: um homem avistando-se no fim de si, como se numa estação se visse, vendo a debandada de todos os homens para outros lugares, outras geografias, sobretudo afectivas. E depois é preciso que o narrador se coloque num sítio central, donde possa avistar o passado e o futuro em (des)construção. Nesse sítio há já falta de palavras para descrever não apenas a paisagem mas todas as relações, não se entendendo relevo qualitativo e moral entre o dejecto e o proveito; entre o ódio e o amor: «isto, isto: eis o nome que sei dar às coisas». Apenas a natureza permanece em descrição, evocativa, não de um tempo humano que se perdeu, mas de uma terra que vive e anima os sentidos. Na obra de Rui Nunes não estamos perante a descrição do deserto-lugar. Há o sol e a água que faz crescer no interior do seu texto o alimento e os frutos, e com eles toda a memória com cheiros e tudo. Como se para descrevermos a morte de Abel por Caim não esquecêssemos de dar conta do trabalho e dos dias, dos regatos de água fresca, do ruído dos animais selvagens, da construção de uma vida, vidas, para além de Abel.

Na narrativa deste autor parece haver sempre uma luz ruidosa e optimista, uma vontade: vou dar conta da morte, da doença e da degeneração, mas por outro lado, vou dar conta da paisagem, onde tudo ocorre, imutável, ineficaz para parar a corrupção, altiva e distante como se viesse de um tempo longínquo e estivesse agora junto ao homem, de passagem, não se importando com o que pode vir a acontecer-lhe. Claro que não basta avistar e descrever este passado, não basta ser o sujeito de uma história, é preciso ser também um sujeito adâmico, que expulso do paraíso, vê o seu dia, todos os dias futuros, serem reconduzidos à dor e ao choro.

Aqui, «cada nome leva em si uns lábios como a sua vida: às vezes decresce e torna-se segredo, uma confissão, outras vezes desdobra-se e enche a vereda, as silvas, as fragas, os arados, os passos; às vezes pára na árvore e a árvore estremece, outras vezes pára no voo e torna-o vertiginoso; às vezes é seta, bala, o vento refulgente, as estátuas de sal, outras vezes debruça-se para mim e abre-se na face que não suspeitei amar.» (pg.11).

O lugar onde o autor instala as personagens, esse lugar charneira, central e adutor, não é o lugar do farol que na escarpa avisa os navegantes. Não, é um lugar em deserto, ele-mesmo em construção, como todos os minúsculos lugares do deserto. De um dia para o outro, de uma noite para o dia, o deserto é outro. Quando se cartografa esses lugares, varrendo o passado e expectando o futuro, esse mapa fica a pertencer ao limite árido: no dia seguinte há sempre um novo traçado para o deserto, novas orientações.

Não tem este texto, e possivelmente toda a obra de Rui Nunes, a perspectiva moderna do romance, ie, de ler uma época e representá-la. Esta noção romanesca perdeu-se há muito (embora alguns insistam nesse desígnio), «a dimensão do tempo foi reduzida a pedaços, não podemos viver ou pensar senão bocados do tempo que se afastam cada um deles ao longo da sua trajectória e de súbito desaparecem. A continuidade do tempo já só podemos encontrá-la nos romances da época em que o tempo já não se mostrava parado mas ainda não aparecia como em explosão, uma época que durou mais ou menos cem anos, e depois acabou» (Ítalo Calvino, Se numa Noite de Inverno um Viajante). É, portanto, de um lugar pobre e nu que se fala; um lugar de transumância que vive do dia e de uma língua, em degradação progressiva, que faz um esforço para se transumanar, tornar vivo e humano por fora o que por dentro parece já ter sucumbido ao tempo e ao seu fazer-se.

Mas voltemos à paisagem, ao ruído que fazem as folhas a caírem; ao ruído que todas as imagens trazem para dentro desta história, desde o alto céu ao rés do chão. «Tudo se torna som», mesmo a rola morta pelo caçador cuja morte «vai de tronco em tronco, até à esteva que em baixo parece retardá-la, ou recolhê-la num instante, para depois a deixar cair no chão» (pg.15). Todo o universo é sonoro e por isso é «bom escolher uma das folhas e segui-la na sua queda, a leveza do som quando toca o pedrisco, o silêncio que esse som depõe no chão, num emaranhado de luz, é o som da luz» (pg.23). É o som possível de um reflexo esquecido na visão.

É preciso fazer as palavras dizerem esse som, mesmo o da morte a cair, ou da paisagem contaminada. Há nesta narrativa uma necessidade visceral: de não deixar fendas abertas ao imprevisto, porque isso é dor; não deixar que o vazio na linguagem irrompa e destroce o mundo; não deixar que o silêncio, que é quase sempre solidão, atinja a superfície das palavras, que o mesmo é dizer da paisagem, e nos sufoque: «o silêncio é uma sufocação» (pg.32). E desta necessidade é feito o lugar, um lugar de invocação das relações humanas, dos seus trágicos destinos. É preciso invocar, da infância à velhice, o que a vida contemporânea não consente ou não quer incorporar no que é, em todos os nós, o rastro dos nossos dias, feitos, sobretudo, de restos, do que ficou por fazer. No palco que é este livro, os sons lutam continuamente contra o envelhecimento das imagens. É preciso que a voz se ouça: a «voz esconde sempre o seu passado» (pg.51). E por isso as personagens confundem-se, ganham vidas e afectos de outros, para que não pereçam no silêncio de que é feito a sua individualidade, o ímpar.

Como o amor também a vingança precisa do outro, para que o existir seja também estar vivo (subtítulos: famílias e vingança) e para se morrer. Não é preciso acreditar no amor, em deus, na vida ou na morte, é preciso, sim, acreditar no nome, que é uma palavra para soletrar, escrever e nela nos perdermos. Tudo é descrição. Do lugar donde esta narração se projecta não há tempo para se fundarem essas palavras, não há lentura nessa exígua geografia, apenas um corpo «esquecido pela sua história» que se restringe ao que vê e ouve. Não porque não conheçam as personagens a semântica dessas palavras, mas porque doem no corpo da sua história. Todos eles, mulheres e homens, que da infância em recordação caminham pelas bermas das estradas, pelos silvados, pelas ruínas de um casario que em tempos foi abrigo de famílias, já não querem ser outros. Desejam ser apenas a falha. Ninguém lhes pode tirar este desejo: desejam ser a falha que as palavras afastam, como um instrumento cirúrgico que separa as margens da ferida ou do corte para se ver o tecido ou o órgão. Querem falar alto, insultar, repisar com palavras os mesmos sentimentos, não para aproximar mas para afastar, pois todos eles têm medo. Entre as palavras brutais e sementes, eles preferem as brutais, pois estas são pobres, repousam no limiar da sua própria sobrevivência, prontas a fragmentarem-se. Nada de diálogos, pois as «palavras passam de um corpo a outro, de uma boca a outra, e transformam o novo corpo no mesmo corpo e a boca na mesma boca, ou seja, no seu corpo e na sua boca» (pg.103). Estas palavras que unem a comunidade, e o seu desígnio, reaparecem por vezes, noutra boca, noutro corpo, trazendo por trás o gesto distinto da morte. Da nossa morte. É isso que sentimos em Auschwitz ou no discurso de um ditador. Ao humano nada mais resta do que retirar as palavras ao poder ou retirar-lhes poder, dar-lhes um uso distinto. «O que eu quero é perder as palavras, desorientá-las, destruí-las, desentendê-las, para recomeçar com uma palavra que inicie a sua história nos meus lábios (…) o que eu quero é acabar com as palavras de todo o poder, porque o poder fala sempre da mesma maneira, nele as palavras têm sempre o mesmo som» (pg.103). O que estas personagens desejam é que o outro continue a ofender, que não haja nelas nenhum sinal de apaziguamento, pois elas sabem que a paz nas palavras trazem sempre o silêncio e o medo. Uma palavra na ruína, após Babel, é o que procuram. Uma palavra recolhida na sua original pobreza numa casa abandonada e numa terra vazia.

Assim chegámos a este século. E não havendo já desenho da intimidade, perdida a noção de lar, só o que de longe vem, uma voz, que é sobretudo ruído, nos traz a distância, a ilusão e o desejo, e a população daqueles que ainda pertencem à comunidade dos vivos: que choram, bebem, morrem mas também amam e fabricam as suas casas com esta substância. Não podemos viver sem eles: eles são os nossos extraterrestres, uma espécie de salvação para a nossa solidão.

Rui Nunes

Relógio d’Água Editores, 2006

Toco uma cara e a pessoa é só o pedaço que toco, toco uma parede e a parede é só o pedaço que toco, é um mundo aos pedaços. (pg.124)

A literatura tem na sua natureza a capacidade de, com uma frase, poder soltar o mundo que até então esteve encoberto pela sombra que o dia projecta na nossa vida. A obra que Rui Nunes tem vindo a construir desde o final da década de 60 (Margens, 1968), projecta sobre os nossos dias não apenas a visibilidade da condição humana neste fim do moderno (a tragédia, a ironia, a errância e a doença) mas a substância que constitui um novo homem: o fragmento como categoria estética. Não apenas o fragmento narrativo que foi sólida construção nas artes após a Primeira Guerra Mundial, mas também o fragmento que os sentidos, sobretudo a visão e a audição, cedem à nossa memória, reprogramada agora para aniquilar a imagem do que foi noutros tempos o desperdício do tempo, o prazer e o ócio.

Tudo o que nos rodeia se dá aos sentidos, «tudo se dá a ver, a ouvir, a paisagem está cheia de ruído» (pg.8). Se nos livros anteriores de Rui Nunes a visão era hegemónica, conduzindo a narrativa pela microscopia e na obsessão em descobrir os pedaços de mundo que, implicitamente, nos constituem, em «Ouve-se Sempre a Distância numa Voz» a audição ganha especial relevo, participando da formação da prosa do mundo, rivalizando com a visão na melhor imagem da degradação do núcleo íntimo, familiar, e por fim da geografia.

Esta degradação não pode ser entendida em paralelo com uma tábua de valores éticos ou morais consentida secularmente pelo Ocidente, mas pelo que na aniquilação desse quadro normativo é uma passagem para um novo ethos: um homem avistando-se no fim de si, como se numa estação se visse, vendo a debandada de todos os homens para outros lugares, outras geografias, sobretudo afectivas. E depois é preciso que o narrador se coloque num sítio central, donde possa avistar o passado e o futuro em (des)construção. Nesse sítio há já falta de palavras para descrever não apenas a paisagem mas todas as relações, não se entendendo relevo qualitativo e moral entre o dejecto e o proveito; entre o ódio e o amor: «isto, isto: eis o nome que sei dar às coisas». Apenas a natureza permanece em descrição, evocativa, não de um tempo humano que se perdeu, mas de uma terra que vive e anima os sentidos. Na obra de Rui Nunes não estamos perante a descrição do deserto-lugar. Há o sol e a água que faz crescer no interior do seu texto o alimento e os frutos, e com eles toda a memória com cheiros e tudo. Como se para descrevermos a morte de Abel por Caim não esquecêssemos de dar conta do trabalho e dos dias, dos regatos de água fresca, do ruído dos animais selvagens, da construção de uma vida, vidas, para além de Abel.

Na narrativa deste autor parece haver sempre uma luz ruidosa e optimista, uma vontade: vou dar conta da morte, da doença e da degeneração, mas por outro lado, vou dar conta da paisagem, onde tudo ocorre, imutável, ineficaz para parar a corrupção, altiva e distante como se viesse de um tempo longínquo e estivesse agora junto ao homem, de passagem, não se importando com o que pode vir a acontecer-lhe. Claro que não basta avistar e descrever este passado, não basta ser o sujeito de uma história, é preciso ser também um sujeito adâmico, que expulso do paraíso, vê o seu dia, todos os dias futuros, serem reconduzidos à dor e ao choro.

Aqui, «cada nome leva em si uns lábios como a sua vida: às vezes decresce e torna-se segredo, uma confissão, outras vezes desdobra-se e enche a vereda, as silvas, as fragas, os arados, os passos; às vezes pára na árvore e a árvore estremece, outras vezes pára no voo e torna-o vertiginoso; às vezes é seta, bala, o vento refulgente, as estátuas de sal, outras vezes debruça-se para mim e abre-se na face que não suspeitei amar.» (pg.11).

O lugar onde o autor instala as personagens, esse lugar charneira, central e adutor, não é o lugar do farol que na escarpa avisa os navegantes. Não, é um lugar em deserto, ele-mesmo em construção, como todos os minúsculos lugares do deserto. De um dia para o outro, de uma noite para o dia, o deserto é outro. Quando se cartografa esses lugares, varrendo o passado e expectando o futuro, esse mapa fica a pertencer ao limite árido: no dia seguinte há sempre um novo traçado para o deserto, novas orientações.

Não tem este texto, e possivelmente toda a obra de Rui Nunes, a perspectiva moderna do romance, ie, de ler uma época e representá-la. Esta noção romanesca perdeu-se há muito (embora alguns insistam nesse desígnio), «a dimensão do tempo foi reduzida a pedaços, não podemos viver ou pensar senão bocados do tempo que se afastam cada um deles ao longo da sua trajectória e de súbito desaparecem. A continuidade do tempo já só podemos encontrá-la nos romances da época em que o tempo já não se mostrava parado mas ainda não aparecia como em explosão, uma época que durou mais ou menos cem anos, e depois acabou» (Ítalo Calvino, Se numa Noite de Inverno um Viajante). É, portanto, de um lugar pobre e nu que se fala; um lugar de transumância que vive do dia e de uma língua, em degradação progressiva, que faz um esforço para se transumanar, tornar vivo e humano por fora o que por dentro parece já ter sucumbido ao tempo e ao seu fazer-se.

Mas voltemos à paisagem, ao ruído que fazem as folhas a caírem; ao ruído que todas as imagens trazem para dentro desta história, desde o alto céu ao rés do chão. «Tudo se torna som», mesmo a rola morta pelo caçador cuja morte «vai de tronco em tronco, até à esteva que em baixo parece retardá-la, ou recolhê-la num instante, para depois a deixar cair no chão» (pg.15). Todo o universo é sonoro e por isso é «bom escolher uma das folhas e segui-la na sua queda, a leveza do som quando toca o pedrisco, o silêncio que esse som depõe no chão, num emaranhado de luz, é o som da luz» (pg.23). É o som possível de um reflexo esquecido na visão.

É preciso fazer as palavras dizerem esse som, mesmo o da morte a cair, ou da paisagem contaminada. Há nesta narrativa uma necessidade visceral: de não deixar fendas abertas ao imprevisto, porque isso é dor; não deixar que o vazio na linguagem irrompa e destroce o mundo; não deixar que o silêncio, que é quase sempre solidão, atinja a superfície das palavras, que o mesmo é dizer da paisagem, e nos sufoque: «o silêncio é uma sufocação» (pg.32). E desta necessidade é feito o lugar, um lugar de invocação das relações humanas, dos seus trágicos destinos. É preciso invocar, da infância à velhice, o que a vida contemporânea não consente ou não quer incorporar no que é, em todos os nós, o rastro dos nossos dias, feitos, sobretudo, de restos, do que ficou por fazer. No palco que é este livro, os sons lutam continuamente contra o envelhecimento das imagens. É preciso que a voz se ouça: a «voz esconde sempre o seu passado» (pg.51). E por isso as personagens confundem-se, ganham vidas e afectos de outros, para que não pereçam no silêncio de que é feito a sua individualidade, o ímpar.

Como o amor também a vingança precisa do outro, para que o existir seja também estar vivo (subtítulos: famílias e vingança) e para se morrer. Não é preciso acreditar no amor, em deus, na vida ou na morte, é preciso, sim, acreditar no nome, que é uma palavra para soletrar, escrever e nela nos perdermos. Tudo é descrição. Do lugar donde esta narração se projecta não há tempo para se fundarem essas palavras, não há lentura nessa exígua geografia, apenas um corpo «esquecido pela sua história» que se restringe ao que vê e ouve. Não porque não conheçam as personagens a semântica dessas palavras, mas porque doem no corpo da sua história. Todos eles, mulheres e homens, que da infância em recordação caminham pelas bermas das estradas, pelos silvados, pelas ruínas de um casario que em tempos foi abrigo de famílias, já não querem ser outros. Desejam ser apenas a falha. Ninguém lhes pode tirar este desejo: desejam ser a falha que as palavras afastam, como um instrumento cirúrgico que separa as margens da ferida ou do corte para se ver o tecido ou o órgão. Querem falar alto, insultar, repisar com palavras os mesmos sentimentos, não para aproximar mas para afastar, pois todos eles têm medo. Entre as palavras brutais e sementes, eles preferem as brutais, pois estas são pobres, repousam no limiar da sua própria sobrevivência, prontas a fragmentarem-se. Nada de diálogos, pois as «palavras passam de um corpo a outro, de uma boca a outra, e transformam o novo corpo no mesmo corpo e a boca na mesma boca, ou seja, no seu corpo e na sua boca» (pg.103). Estas palavras que unem a comunidade, e o seu desígnio, reaparecem por vezes, noutra boca, noutro corpo, trazendo por trás o gesto distinto da morte. Da nossa morte. É isso que sentimos em Auschwitz ou no discurso de um ditador. Ao humano nada mais resta do que retirar as palavras ao poder ou retirar-lhes poder, dar-lhes um uso distinto. «O que eu quero é perder as palavras, desorientá-las, destruí-las, desentendê-las, para recomeçar com uma palavra que inicie a sua história nos meus lábios (…) o que eu quero é acabar com as palavras de todo o poder, porque o poder fala sempre da mesma maneira, nele as palavras têm sempre o mesmo som» (pg.103). O que estas personagens desejam é que o outro continue a ofender, que não haja nelas nenhum sinal de apaziguamento, pois elas sabem que a paz nas palavras trazem sempre o silêncio e o medo. Uma palavra na ruína, após Babel, é o que procuram. Uma palavra recolhida na sua original pobreza numa casa abandonada e numa terra vazia.

Assim chegámos a este século. E não havendo já desenho da intimidade, perdida a noção de lar, só o que de longe vem, uma voz, que é sobretudo ruído, nos traz a distância, a ilusão e o desejo, e a população daqueles que ainda pertencem à comunidade dos vivos: que choram, bebem, morrem mas também amam e fabricam as suas casas com esta substância. Não podemos viver sem eles: eles são os nossos extraterrestres, uma espécie de salvação para a nossa solidão.

15 dezembro, 2006

Sobre «Profanações» de Agamben

PROFANAÇÕES

Giorgio Agamben

Livros Cotovia, 2006

(Georges Seurat -Models)

Há neste livro um ensaio Elogio da Profanação que escrito à luz de alguns conceitos operativos que o filósofo italiano retraça desde a teologia, passando por Walter Benjamin, ilumina o tempo em que vivemos. O primeiro conceito é o de profanação, que era na origem a acção de restituir ao uso humano o que era do domínio do religioso e que se opõe, etimologicamente, a consagrar (exemplo: a consagração das hóstias que vão ser usadas na missa). Ainda agora a consagração e a profanação é uma separação, sendo a primeira, na origem, o sacrifício bem inventariado nos livros da antropologia e arqueologia humana. Na verdade, o sentido de profanação esteve desde sempre unido à religião, a uma acção de desacralização, e é por esta via que Agamben nos conduz até ao termo religio, não entendido como «aquilo que liga e une o humano e o divino» (religare), mas a atitude de distanciamento que deve sempre marcar a relação com deus (relegare). Então, o termo Religio não significa aqui o que une o humano à entidade divina, mas «o que zela por mantê-los distintos». Nada disto tem a ver com secularização que deve ser entendida como uma deslocação de funções e acções. Ao contrário da secularização, a profanação implicava em manter intacto o poder, desviando o espectro daquilo que é profanado, restituindo-o «ao uso», mesmo o próprio espaço que estava destinado a outro modelo.

Com o cristianismo e o sacrifício (redentor) iniciático, a acção sacrificial deixou de fazer a «repartição do uso entre os humanos e o divino». Com o sacrifício de um deus pelos homens, aquilo que era do divino entrou em colapso no moderno, imergindo no do domínio humano e posicionando o homem no limite, no precipício, «prestes a trespassar o divino». E é aqui que nasce, no entender de Agamben (e seguindo Benjamin no seu ensaio O Capitalismo como Religião), uma nova religião, o Capitalismo, que é, «essencialmente um fenómeno religioso» que se desenvolveu, sobre membros que são o uso e a religião, a partir do Cristianismo e se constitui como uma nova religião da modernidade. São-lhe atribuídas três qualidades: primeira, «é uma religião de culto», mais que todas as outras existentes; segundo, não há separação entre o sagrado e o profano, entre o lúdico e o trabalho, tudo é trabalho e este é o culto; terceiro, o culto desta religião não pretende uma aproximação ao sagrado, a uma expiação mas é a própria culpa, uma consciência em culpa que deseja ser universal e, no fim, «enredar o próprio Deus nessa culpa». A morte de deus celebrada tem como motivo a sua deslocação para o interior do destino humano e da sua condição. E se atendermos que vivemos desde esta «descoberta» no desespero, e não sendo possível o uso da palavra esperança (visível em muitos slogans sistemáticos), nem do jogo redentor do tempo, o que a religião Capitalista visa não é «a transformação do mundo, mas a sua destruição». Pode ser que esta destruição visada seja apenas uma passagem, não o sabemos, nem interessa ao tema. Mas revemos nesta qualificação as profecias de Marx, Freud e Nietzsche (o ethos do super-homem), bem como a opinião crítica do Novo Ocidente, nascido do desgaste religioso. Realizando a separação extrema, que o mesmo é dizer, realizando a separação do único, o profano coincide, também em vazio, com o consagrado. Tudo o que o homem é, faz e pode perdurar, incluindo o próprio corpo, é dividido não sendo mais possível o uso. É então criada a divisão do consumo em espectáculo que, como bem viram alguns Situacionistas, não são mais do que as duas faces da mesma moeda: o impossível acto do uso que não é mais do que o impossível presente. Somos memória e expectativa, passado e futuro e por todas as aldeias, vilas e cidades do globo isto é visível, quando em frases publicitárias os lugares, e neles as populações, se resumem a uma frase começada por «o museu da…». Ora, o museu é a «impossibilidade» de usar. Na verdade, quando geografias inteiras querem ser declaradas património mundial, querem ser declaradas Museu. Progressivamente, «as potências espirituais que definiam a vida dos homens – a arte, a religião, a filosofia, a ideia de natureza, a política, até – retiraram-se para o Museu», e isto só significa trocar o valor de uso pelo valor de exposição (conceito usado por Benjamin no seu célebre ensaio, A Obra de Arte na Era da sua Reprodutibilidade Técnica), e este valor torna impossível a habitação. O museu é na religião Capitalista o que era noutras a Igreja ou o Templo, e as hordas que aí afluem já não são peregrinos mas turistas («a primeira indústria do mundo»). «Museu não significa aqui um lugar ou um espaço físico determinado, mas a dimensão separada para a qual se transfere aquilo que, em tempos, era sentido como verdadeiro e decisivo e, agora, já não o é».

Profanar o improfanável «é a missão política da próxima geração».

Giorgio Agamben

Livros Cotovia, 2006

(Georges Seurat -Models)

Há neste livro um ensaio Elogio da Profanação que escrito à luz de alguns conceitos operativos que o filósofo italiano retraça desde a teologia, passando por Walter Benjamin, ilumina o tempo em que vivemos. O primeiro conceito é o de profanação, que era na origem a acção de restituir ao uso humano o que era do domínio do religioso e que se opõe, etimologicamente, a consagrar (exemplo: a consagração das hóstias que vão ser usadas na missa). Ainda agora a consagração e a profanação é uma separação, sendo a primeira, na origem, o sacrifício bem inventariado nos livros da antropologia e arqueologia humana. Na verdade, o sentido de profanação esteve desde sempre unido à religião, a uma acção de desacralização, e é por esta via que Agamben nos conduz até ao termo religio, não entendido como «aquilo que liga e une o humano e o divino» (religare), mas a atitude de distanciamento que deve sempre marcar a relação com deus (relegare). Então, o termo Religio não significa aqui o que une o humano à entidade divina, mas «o que zela por mantê-los distintos». Nada disto tem a ver com secularização que deve ser entendida como uma deslocação de funções e acções. Ao contrário da secularização, a profanação implicava em manter intacto o poder, desviando o espectro daquilo que é profanado, restituindo-o «ao uso», mesmo o próprio espaço que estava destinado a outro modelo.

Com o cristianismo e o sacrifício (redentor) iniciático, a acção sacrificial deixou de fazer a «repartição do uso entre os humanos e o divino». Com o sacrifício de um deus pelos homens, aquilo que era do divino entrou em colapso no moderno, imergindo no do domínio humano e posicionando o homem no limite, no precipício, «prestes a trespassar o divino». E é aqui que nasce, no entender de Agamben (e seguindo Benjamin no seu ensaio O Capitalismo como Religião), uma nova religião, o Capitalismo, que é, «essencialmente um fenómeno religioso» que se desenvolveu, sobre membros que são o uso e a religião, a partir do Cristianismo e se constitui como uma nova religião da modernidade. São-lhe atribuídas três qualidades: primeira, «é uma religião de culto», mais que todas as outras existentes; segundo, não há separação entre o sagrado e o profano, entre o lúdico e o trabalho, tudo é trabalho e este é o culto; terceiro, o culto desta religião não pretende uma aproximação ao sagrado, a uma expiação mas é a própria culpa, uma consciência em culpa que deseja ser universal e, no fim, «enredar o próprio Deus nessa culpa». A morte de deus celebrada tem como motivo a sua deslocação para o interior do destino humano e da sua condição. E se atendermos que vivemos desde esta «descoberta» no desespero, e não sendo possível o uso da palavra esperança (visível em muitos slogans sistemáticos), nem do jogo redentor do tempo, o que a religião Capitalista visa não é «a transformação do mundo, mas a sua destruição». Pode ser que esta destruição visada seja apenas uma passagem, não o sabemos, nem interessa ao tema. Mas revemos nesta qualificação as profecias de Marx, Freud e Nietzsche (o ethos do super-homem), bem como a opinião crítica do Novo Ocidente, nascido do desgaste religioso. Realizando a separação extrema, que o mesmo é dizer, realizando a separação do único, o profano coincide, também em vazio, com o consagrado. Tudo o que o homem é, faz e pode perdurar, incluindo o próprio corpo, é dividido não sendo mais possível o uso. É então criada a divisão do consumo em espectáculo que, como bem viram alguns Situacionistas, não são mais do que as duas faces da mesma moeda: o impossível acto do uso que não é mais do que o impossível presente. Somos memória e expectativa, passado e futuro e por todas as aldeias, vilas e cidades do globo isto é visível, quando em frases publicitárias os lugares, e neles as populações, se resumem a uma frase começada por «o museu da…». Ora, o museu é a «impossibilidade» de usar. Na verdade, quando geografias inteiras querem ser declaradas património mundial, querem ser declaradas Museu. Progressivamente, «as potências espirituais que definiam a vida dos homens – a arte, a religião, a filosofia, a ideia de natureza, a política, até – retiraram-se para o Museu», e isto só significa trocar o valor de uso pelo valor de exposição (conceito usado por Benjamin no seu célebre ensaio, A Obra de Arte na Era da sua Reprodutibilidade Técnica), e este valor torna impossível a habitação. O museu é na religião Capitalista o que era noutras a Igreja ou o Templo, e as hordas que aí afluem já não são peregrinos mas turistas («a primeira indústria do mundo»). «Museu não significa aqui um lugar ou um espaço físico determinado, mas a dimensão separada para a qual se transfere aquilo que, em tempos, era sentido como verdadeiro e decisivo e, agora, já não o é».

Profanar o improfanável «é a missão política da próxima geração».

08 dezembro, 2006

À minha filha Francisca, onde quer que esteja

Esteve comigo. Dei-lhe a mão. Tirei-lhe os piolhos mortos que apanhou na escola. Apenas quando dormia. O cabelo sempre ensopado na almofada. Voltava-se e eu continuava. Como se tivesse um trabalho a cumprir. Depois ia dormir. Acordava-nos com medo do mundo. Chorava desde que nasceu. Sempre teve medo do mundo. Depois despediu-se de nós. Sem mim. Um resto. Uma palavra. Uma loucura persistente. Um navio que caminha ainda agora às avessa. Vivo desde então ao rés do chão.

O problema do plágio e da cópia

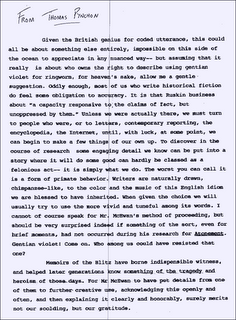

Houve um tempo em que o importante era a obra. Em qualquer actividade interessava ao artesão apresentar obra sua, de preferência distinta das que no mercado estavam marcadas com outros nomes. Emerge depois o tempo da relatividade que se consubstancia na expressão «o importante somos nós». Nunca entendi completamente do que se falava e fazia aqui. A partir desta expressão os autores começaram a olhar para os seus primeiros trabalhos, aqueles que tinham demonstrado maior afinidade com as maiorias, e começaram a reciclá-los, a recompô-los. É o tempo da frustração, da não criatividade, da reciclagem permanente a partir de novos suportes tecnológicos e sensoriais. Os cantores sabem do que falo: de antigas canções agora vestidas com outras roupagens; de novas vozes para as mesmas canções; de novos ritmos e produções para o mesmo poema ou canção. Os tops musicais fazem-se destas antologias: o melhor de… Nunca imaginei que o tempo, voraz no seu ser de substância sem acidentes, pudesse desviar aqueles que sempre se preocuparam por constituir obra para as obras dos outros, mas não para as suas virtudes, sim para os seus pretensos erros. Do mesmo modo de quando adolescentes nos preparávamos para a descoberta de erros ortográficos, de lábios que não coincidiam com os diálogos, de cabeças cortadas que jurávamos ser defeito do realizador ou do fotógrafo, e nunca um opção da criação. Deixei de ir ao cinema com um amigo que em vez de ver o filme sumariava, no fim, o que ele acreditava ser as incongruências da arte. Voltamos a este tempo. Ou nunca de lá saímos. Nunca pude imaginar que um dia, alguém pudesse perder o seu precioso tempo em detectar o que um autor anda a fazer com a sua obra ao copiá-la em livros mais recentes (o que acontece na música); em descobrir plágios de livros desconhecidos ou de livros que, oportunamente, o autor coloca na lista de agradecimentos. Não entendo esta necessidade. E só a posso entender na preguiça e na imperiosa contaminação de um espaço que não desejando já o inédito e autêntico se revê, como qualquer revista de temas insuspeitos, na calúnia e no voyeurismo. Alguns portugueses deram-se agora conta deste filão mas o mesmo sucede em muitos lugares deste Mundo. Veja-se por exemplo o que aconteceu recentemente ao romancista McEwan. Deixo-vos a carta de Thomas Pynchon, saído do covil em sua defesa, publicada num jornal britânico.

06 dezembro, 2006

Novo Livro

Está nas livrarias um novo livro de Rui Nunes: Ouve-se Sempre a Distância numa Voz. A ele voltaremos um dia destes. Deixo-vos uma citação:

cada nome leva em si uns lábios como a sua vida: às vezes decresce e torna-se segredo, uma confissão, outras vezes desdobra-se e enche a vereda, as silvas, as fragas, os arados, os passos; às vezes pára na árvore e a árvore estremece, outras vezes pára no voo e torna-o vertiginoso; às vezes é seta, bala, o vento refulgente, as estátuas de sal, outras vezes debruça-se para mim e abre-se na face que não suspeitei amar.

Ed. Relógio d'Água

2006

04 dezembro, 2006

Anos 80, uma exposição

(Auto-Retrato de Jimmie Durham)

(Auto-Retrato de Jimmie Durham)Fomos ver a Serralves os «Anos 80», uma exposição. Eles dizem «uma topologia». Não gostei de tudo. É por gosto do comissário que muitos dos artistas aqui expostos (mais de 70) fazem parte dela. Dos que mais gosto, produziram algumas das suas obras mais emblemáticas, e aquelas onde se adivinhava o futuro, na década de 70. Os oitenta, sabemos, pois pertenço a essa geração, representa uma fonte donde jorra um líquido desconhecido. Em todas as artes. Mas mesmo assim é preciso falar nela. Uma topologia é apenas um conceito funcional, produtivo. Começarmos pelos círculos concêntricos das cidades e a partir daí constituirmos um quadro geral cultural do que foi a década de oitenta nada acrescenta à enorme dispersão desses anos e, muito menos, à nossa errância. É um contra senso a ideia de, a partir do que aconteceu nesses 10 anos, podermos pensar uma unidade. Quando o trágico, a ironia e a errância eram as principais qualidades, uma topologia para a substância artística finaliza-a. Alguns artistas que consideramos não estão lá. Mas estão lá muitos cujas obras são uma referência para esses anos instáveis dos fins do séc.XX. Dá-se muito espaço a algumas geografias e pouco a outras. Representa-se demais. Dá-se um errado enquadramento a alguns artistas e um deslocamento de outros. Há fissuras em demasia neste quadro, tornando a ex-posição frágil e inconsistente, numa época em que todos os traçados artísticos se fazem por cima de nós, sem rede, enformados apenas por afinidades electivas.

Vi muitas famílias. É bom. Os gaiatos correm entre as obras, sem nada a perder. Os adultos fotografam até vir um segurança dizer que podem utilizar a máquina fotográfica mas sem flash. Já me habituei a este cenário. Não é único. Visite-se outra exposição nessa Europa e sabem do que falo. Mas se querem tanto recordar (de record), por que não dar aos «espectadores» as coordenadas dos afectos? À entrada apenas duas folhas A4, realmente mal dimensionadas para a exposição; a geografia e os lugares não se entendem (há mesmo confusão de continentes) -parece que tem que ser sempre o artista a organizar!; não se entendem os pisos, o lugar das fotografias e das pequenas obras. Mesmo assim é preciso ver esta exposição. Muito do que ali está exposto, que conhecemos de outros catálogos, apenas será visto em Portugal daqui a muitos anos. É, por isso, uma exposição imprescindível. Vão com tempo, cedo e nunca ao fim-de-semana.

Vi muitas famílias. É bom. Os gaiatos correm entre as obras, sem nada a perder. Os adultos fotografam até vir um segurança dizer que podem utilizar a máquina fotográfica mas sem flash. Já me habituei a este cenário. Não é único. Visite-se outra exposição nessa Europa e sabem do que falo. Mas se querem tanto recordar (de record), por que não dar aos «espectadores» as coordenadas dos afectos? À entrada apenas duas folhas A4, realmente mal dimensionadas para a exposição; a geografia e os lugares não se entendem (há mesmo confusão de continentes) -parece que tem que ser sempre o artista a organizar!; não se entendem os pisos, o lugar das fotografias e das pequenas obras. Mesmo assim é preciso ver esta exposição. Muito do que ali está exposto, que conhecemos de outros catálogos, apenas será visto em Portugal daqui a muitos anos. É, por isso, uma exposição imprescindível. Vão com tempo, cedo e nunca ao fim-de-semana.

Subscrever:

Mensagens (Atom)